目次

カタログが企業にもたらす価値と進化

カタログは、企業の商品やサービスを網羅的に顧客に伝えるための非常に重要な資料であり、企業と消費者をつなぐ役割を担います。

まるで人間の代わりに商品やサービスを説明してくれる「営業マン」、「売上向上」を目的に制作される商品・サービスの目録でもあります。

魅力的な写真やイラスト、具体的なデータ(スペック、性能、お客様の声など)を付記することで、お客様の理解を深め、購買意欲を刺激し、最終的に売上増加に繋がります。

お客様の好奇心を刺激し、新たな需要に気づいてもらうことで、その効果は何倍にも高まることも期待できます。

タクトシステムでは、売上に直結する高品質なカタログやパンフレットの制作を展開しています。

この記事では、カタログをこれから制作しようとしている方、カタログのことを詳しく知りたいという方向けにカタログについて網羅的にまとめました。

カタログのことで分からない事があれば、こちらの記事をぜひ参考にしてみてください。

カタログの定義と役割

広辞苑によると、カタログは「目録。商品目録。営業案内」と定義されています。

その役割は、自社の商品やサービスを網羅的に一覧化し、顧客が比較検討を行い、「商品の選択・注文」を目的とする媒体であることです。企業が扱う製品・サービスの情報を網羅するために用いられ、製品数によっては数百、数千ページに及ぶこともあります。

カタログは、企業のイメージをアピールし、ブランディングを図ることもできます。

特に、高品質な紙や印刷技術を用いたカタログは、ブランドの高級感や信頼性を強調するツールとして機能し、企業のステータスや価値観を伝える上で重要な役割を果たすことがあります。

製品やサービスを一度に見せることで、顧客が予期していなかった他の製品への気づきを促し、新たな需要を喚起する効果も期待できます。

また、カタログは見返すことが可能で、直接その場に人がおらず、コミュニケーションが行えない状況でも営業・販促活動が行える利点があります。製本がしっかりしているため、保管がしやすく長く見てもらえる可能性が高いのも特長です。

カタログ・パンフレット・リーフレットの違い

カタログ、パンフレット、リーフレットは混同されがちですが、それぞれ目的や扱う情報量、形態が異なります。

| カタログ | パンフレット | リーフレット | |

|---|---|---|---|

| 扱う情報量 | 大量~超大量 | 少量~大量 | ごく少量 |

| ページ数の目安 | 50P~ | 5P~48P | 4P~6P |

| 使用目的・活用方法 | ・商品の選択や注文 ・製品やサービスの情報を網羅する | ・イメージを高める ・特定の製品やサービスに特化した内容 | ・特定のモノやコトの中でも限定的な情報を扱う |

| 紙の場合の形態・製本方法 | ・複数枚の紙をまとめた冊子型 ・背表紙が付いている ・「無線綴じ」「アジロ綴じ」が一般的 | ・複数枚の紙をまとめた冊子型 ・背表紙がないこともある ・「中綴じ」が一般的 | ・1枚の紙を用いて作る ・「二つ折り」「三つ折り」など紙の折り方を工夫することで、様々な見せ方を出す |

| 具体例 | 製品カタログ | 新製品パンフレット | 施設案内 |

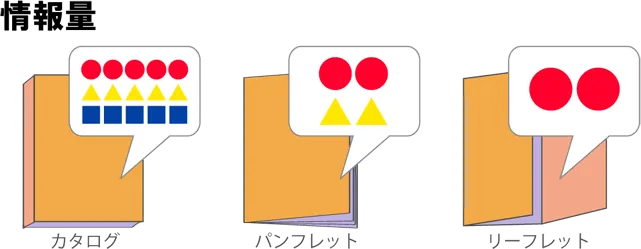

扱う情報量とページ数の目安

カタログは、製品のスペックや価格、サイズなどの基本情報をはじめ、シリーズ品の特徴やカテゴリーの紹介など営業ツールとしての役目を果たせるように情報を細かく掲載します。

掲載量は必要に応じて際限なく増やすことができますので、製品数によっては数百、数千ページに及ぶ場合もあります。実際に当社では1,000ページを超えるカタログ制作も行っております。

パンフレットは、網羅的に情報を載せるというよりも限定的で特化した情報をまとめるため、情報量はカタログよりも少なく、50ページ以内でおさめるのが一般的です。

リーフレットは、特定の情報を集約して掲載するため、他の2つと比較すると、扱う情報量は極めて少なく、A5サイズの4~6ページ程度が一般的によく使われます。

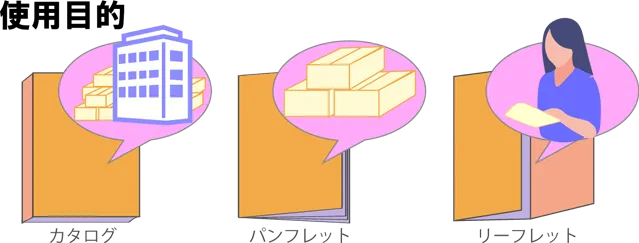

使用目的

カタログは、主な利用目的は、「商品の選択・注文」となるため、商品同士が比較しやすくなるような情報が必要になります。会社が扱う製品・サービスの情報を網羅するために用いられることが多いです。

パンフレットは、製品・サービスを認知して購入のイメージを高めてもらう目的で作られるため、特定の製品・サービスなどの特徴や魅力を最大限に紹介します。

パンフレットで企業を認知して企業イメージを高めてもらい、カタログで注文・購入してもらう流れが一般的です。

リーフレットは、特定の情報の中でもさらに限定的・部分的な情報を扱うために用いられます。施設案内、マップなどがその例です。

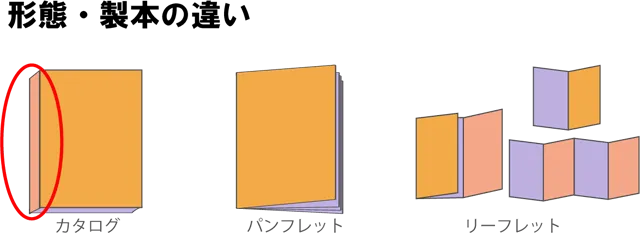

形態・製本方法の違い

最後に、紙の場合の形態・製本方法の違いについてです。

カタログは、その性質上、ページ数が多くなることから背表紙が作られます。落丁を防ぎ、ボリューム感のあるカタログをしっかりと支えるため、強度のある「無線綴じ」「アジロ綴じ」という製本方法を用いる場合が多いです。

パンフレットは、カタログほどページ数が多くないため背表紙がないこともあります。「中綴じ」と呼ばれる、紙の折り目を針金や綴じ糸などで綴じる製本方法が主流です。

リーフレットは、複数の紙を束ねるのではなく1枚の紙を折ったものです。「二つ折り」「巻き三つ折り」「観音折り」など、種類は様々。誌面のイメージや使用シーンを想定した折り方をすることによって、見せ方を工夫できます。

【用途別】強みを活かした使い方

カタログ・パンフレット・リーフレットそれぞれの強みを知れば、効果的に情報を案内できます。最後に、それぞれの強みを活かした使い方をご紹介します。

情報が網羅されているカタログ

例

・製品総合カタログ

・通販カタログ

カタログは、その会社が提供している製品・サービスの情報を網羅的に案内することに向いています。情報が体系的にまとめられているので検索や比較がしやすく、会社の製品を一覧できる総合カタログや、通販カタログなどに使えます。

カタログは、製本がしっかりしているため、保管がしやすく長く見てもらえる可能性が高いです。

特定の情報に特化するパンフレット

例

・会社案内

・特定の製品・サービスの紹介パンフレット

・新製品パンフレット

パンフレットは、取り上げる内容を絞ることから、特定の情報に特化した冊子です。

たとえば、会社案内や特定の製品・サービスに焦点を当てたパンフレットなど、「単品」の内容が伝わりやすいといわれています。

イベントでの配布におすすめのリーフレット

例

・施設案内

・会場案内マップ

リーフレットは情報量は限られますが、持ち運びがしやすいことが利点です。

製品・サービスの内容に加えて、料金・マップを入れるなどしてイベント会場で配布するといった使い方がおすすめです。

折り方を検討する際に使用シーンを考慮するとユーザーに対して親切です。

カタログの多様化とデジタル化の背景

近年、デジタル化の進展と環境意識の高まりを受け、紙のカタログをWeb上で公開する企業が増加しています。PDFをそのまま公開する企業もあれば、Webカタログとして公開する企業もありますが、「PDFでもWebカタログでも同じ」という認識は誤りであり、WebカタログにはPDFよりも優れた機能が数多く存在します。

コロナ禍以降、オンラインでの作業環境が急速に整備され、カタログのデジタル化(Web化)が一気に加速しました。デジタルカタログ制作ツールも増え、現在ではPDFからWebカタログを簡単に作成できるようになっています。

関連記事:PDFを超えるWebカタログ活用のすすめ

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/e-catalog_2/

関連記事:デジタルカタログ導入・カタログのWEB化で得られるメリット10選

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/e-catalog_1/

関連記事:トヨタの廃止で話題に! それでも紙カタログが必要な理由

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/paper-catalog-need/

カタログの種類とそれぞれの特徴・使用例

カタログは、その用途や目的に応じて様々な種類が存在します。

一般的に

- 「商品(サービス)カタログ」

- 「総合カタログ」

- 「通販カタログ」

- 「Webカタログ」

の4種類に大きく分けられます。

これらはそれぞれ異なる目的と使用シーンを持っており、企業は自社の製品やサービス、ターゲットユーザーに合わせて適切な種類を選ぶ必要があります。

さらに、営業活動においては、製品やサービスを顧客に効果的に紹介し、直接的なコミュニケーションを図るための不可欠な手段として、「カテゴリーカタログ」や「特化型カタログ・単品カタログ」といった、より細分化されたタイプも効果的に活用されます。

1.商品(サービス)カタログ

一般的な消費者にとって、もっとも身近に触れる機会の多いカタログといえば、商品(サービス)カタログだといっても過言ではありません。

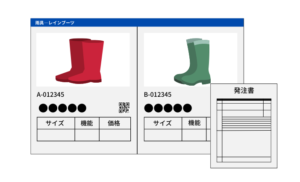

通常想像するカタログは、見開きに複数の商品(サービス)が規則的に並び、どれを購入すべきか検討することができる仕様になっているものではないでしょうか。

それでは商品(サービス)カタログの特徴とはどのようなものなのでしょうか。

商品(サービス)カタログの特徴

商品(サービス)カタログは、外部に提供している自社商品・サービスについて網羅的に掲載しているものをいいます。

ユーザーが購入を検討する目的で使用するカタログになるため、実際にのイメージが掴みやすいような情報から、基本的な商品スペックまで、様々な内容を掲載しています。

商品(サービス)カタログ使用例

商品(サービス)カタログは、購入または検討の段階で利用されます。

主に既存ユーザーが、オーダーツールとして活用します。

Aという商品を買いたいユーザーがいる場合の使用例

- Aの属するカテゴリーのページを開き、Aの掲載場所やAの商品情報について確認する

- 同カテゴリー内の類似のBという商品と検討する

- 商品スペックや価格の確認、予算との兼ね合いも考えて、購入を検討する

- 購入する商品を決定する

- 発注、購入する。もしくは営業担当者に連絡し、商談を行う

2.総合カタログ

総合カタログとは、一般的に、企業の取扱い分野やカテゴリーの全てにわたり、包括的かつ網羅的に自社商品・サービスについて掲載されているものをいいます。

商品(サービス)カタログは一部カテゴリーに特化したものが作られる場合がありますが、総合カタログはその名の通り、総合的に情報を掲載するものだといえるでしょう。

それでは総合カタログの具体的な特徴とは、どのようなものがあるのでしょうか。

総合カタログの特徴

総合カタログは、企業の商品・サービスについて包括的かつ網羅的に掲載しているものになります。

そのため、カタログの中でも特に分厚くなります。

ボリュームが大きくなることで持ち運びに適さない、情報量が多いために検索性が落ちるなどのデメリットもあります。

しかし、その一冊でたくさんの情報を一度に取得できる、企業の商品・サービスの全てにアクセスできる点は総合カタログの大きなメリットだといえるでしょう。

総合カタログの使用例

総合カタログも商品(サービス)カタログと同じく、商品やサービスの購入、または検討の際に利用されます。

Aという商品を買いたいユーザーがいる場合の使用例

- Aの属するカテゴリーのページを開き、Aの掲載場所やAの商品情報について確認する

- 類似の商品などと検討する

- 商品スペックや価格の確認、他商品との比較から、購入を検討する

- 購入する商品を決定する

- 発注、購入する。もしくは営業担当者に連絡し、商談を行う

また、商品(サービス)カタログの側面以外に、パンフレット的な役目として、今後利用が見込まれる新規ユーザーに対して活用されることもあります。

3.通販カタログ

通販カタログは、その名の通り、通販の際に利用されるカタログです。商品(サービス)カタログとしての機能も有しています。

昨今ECの発達により、紙に印刷された通販カタログの需要は減少しましたが、紙で検討したいユーザーに根強い人気があるカタログだといえるでしょう。

それでは通販カタログはどのような特徴があるのでしょうか。

通販カタログの特徴

通販カタログは、商品(サービス)カタログと同様の機能を有し、商品が必ず注文できる仕様になっていることが特徴です。

現在、通信販売はECサイトで行われることが増えましたが、通販カタログはPCなどの電子機器の操作が苦手という人々にとって、いまだに根強い人気があります。

また、ECサイトなどの閲覧画面と比べ、他商品の掲載が同一ページ内であったり、ページをめくるだけでアクセスできることから、商品の比較検討がしやすいという点も特徴のひとつだといえるでしょう。

通販カタログの使用例

商品(サービス)カタログと同じく、商品やサービスの購入、または購入の検討の際に利用されます。

Aという商品を買いたいユーザーがいる場合の使用例

- Aの属するカテゴリーのページを開き、Aの掲載場所やAの商品情報について確認する

- 類似の商品と検討する

- 商品スペックや価格の確認、他商品との比較から、購入すべきか検討する

- 購入する商品を決定する

- QRコードやカタログ付属の発注書より発注、購入する

4.Webカタログ

インターネット上のサービスの発展に伴い、Webカタログも多く見られるようになりました。

ECサイトを持つ企業においては、ほぼ確実にWebカタログも用意されているといっても過言ではないでしょう。

それではWebカタログの具体的な特徴とは、どのようなものなのでしょうか。

Webカタログの特徴

Webカタログは、商品(サービス)カタログなどのカタログ情報がインターネット上で見られるものをいいます。

どんな場所でも、インターネットに繋がる電子機器があればカタログ情報にアクセスでき、重い紙の冊子を持ち運んだり置き場所に悩んだりすることがない点が大きなメリットだといえます。

ただし、紙のように読める使いやすいWebカタログもあれば、操作が難しいなど紙のカタログよりも使い勝手の悪いものもないとはいえません。

そのほか、既に廃盤になった商品など、掲載をやめたいものについて、情報の公開を停止することで対応できるなどのメリットもあります。

Webカタログの使用例

商品(サービス)カタログと同じく、商品やサービスの購入、または購入の検討の際に利用されます。

Aという商品を買いたいユーザーがいる場合の使用例

- Aを販売している企業のHPなどからWebカタログにアクセスする

- Aの属するカテゴリーのページを開き、Aの掲載場所やAの商品(サービス)情報について確認する

- 類似の商品と検討する

- 商品スペックや価格の確認、他商品との比較から、購入すべきか検討する

- 購入する商品を決定する

- ECサイトがある場合はECサイトを利用、もしくは別の購入方法により購入する

営業・販促に効果的なその他のカタログタイプ

営業活動や販売促進においては、主要な4種類のカタログに加え、よりターゲットや目的に特化したカタログタイプも活用することで、顧客へのアプローチを強化できます。

カテゴリーカタログ

カテゴリーカタログは、企業の製品やサービスを特定のカテゴリーに焦点を当てて紹介するタイプのカタログです。特定の製品群やサービスに特化しているため、顧客の具体的なニーズに対応しやすいというメリットがあります。

情報量が絞られることで携行性が高く、営業担当者が持ち運びやすく、顧客のニーズに合わせて持ち込み、商談の資料として利用することが可能です。

また、特定のテーマに特化している特性を活かし、展示会やイベントでの配布にも向いています。特に展示会では特定のニーズを持つ顧客が集まるため、効率的に潜在顧客や見込み顧客を獲得できる可能性があります。

特化型カタログ・単品カタログ

特化型・単品カタログは、限られた製品や特定のサービスのみを取り上げることに特化したカタログです。一つの製品やサービスに焦点を当て、深く掘り下げた情報を提供します。

このタイプのカタログは、新製品のローンチ、ニッチ市場への特化、または特定のプロモーション期間中の製品に焦点を当てる際に特に有効です。

その製品の詳細な特性、使用方法、技術仕様を徹底的に説明し、顧客を迷わせることなく特定の製品に対する注目を集中させることが最大のメリットとなります。

専門的な知識を提供する必要がある場合にも必要十分な情報を掲載でき、製品のデモンストレーションやプレゼンテーションと合わせて配布することで、顧客の理解をさらに深めることができます。

関連記事:販売促進・営業に効果を発揮するカタログの作り方

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/catalog-for-sales

紙カタログとデジタルカタログそれぞれのメリットと併用戦略

現代のマーケティングにおいて、製品やサービスの情報を顧客に届ける方法は多様化しています。

特に、「紙カタログ」と「デジタルカタログ」は、それぞれ異なる独自のメリットを持っており、これらを効果的に組み合わせた「ハイブリッド戦略」が非常に重要になってきています。

どちらか一方だけでは伝えきれない情報や提供できない体験も、両方を併用することで補い合い、顧客体験を豊かにし、購買意欲を高めることができるのです。

紙カタログの強みとメリット

実際に手にとって用紙の質感を感じながら眺めることができる紙カタログ。

お客様の環境にかかわらず、時間や場所を選ばずに、能動的なアプローチができるメディアです。

紙ならではの加工でブランディングが行える

その形、素材、手触りで企業イメージを演出できるのは印刷物ならでは。

たとえば、他社との差別化を図りたい場合、変形サイズにするなどの工夫でインパクトを与えることができます。

さらに、特色や箔押しなど紙ならではの加工をすることでお客様にプレミアムな印象を与え、物理的な重さと立体感をもってお客様にアピールすることも可能です。

企業のブランドイメージを強く記憶に残してもらえれば、製品の売上や受注に繋がる可能性もあるでしょう。

色調や質感などをより忠実に伝えられる

デジタルのカタログの場合、PCやスマホ・タブレットなど、お客様の閲覧状況によってどうしても見え方が変わってきますが、紙のカタログならば正確な調整の上、印刷を行うので色の再現性が高く、より正しい色味や質感を伝えることができます。

たとえば建材や部品、家具の生地など微妙なニュアンスの違いが大切な商材には、最適なプレゼンテーションとなります。食品であれば重要なシズル感(瑞々しい感覚)を余すことなく表現できます。

物理的な「モノ」として見つけやすい・記憶に残りやすい

現実に冊子として存在する紙のカタログ。

手で触れて読むことで、紙の触感や厚みなど、触った記憶が残りやすいという利点もあります。

紙のカタログは、「あのページの右上にたしか載っていた」「背景に水色が敷かれていたような…」などという「五感を使った記憶」で、製品が必要なときに思い出してもらえる可能性が高いのです。

また、付箋を貼ったり、メモを書き込んだりとデジタルでは面倒なことも行いやすいのが紙のカタログならでは。ページをめくるうちに目的以外の製品に気づくなど、新しいニーズを掘り起こすこともできます。

デジタルカタログ(Webカタログ)の強みとメリット

SDGsなどの取り組みで紙の排出を減らす動きもあり、近年ではデジタルカタログの利用も増えています。

スマホ・タブレットなどデジタル機器が身近になることで閲覧のハードルが下がり、顧客に気軽に見てもらうことができます。

デジタルカタログの利点を、いくつか抜粋して紹介します。

印刷・配送などのコストを削減できる

紙のカタログでは印刷工程や保管・輸送などカタログがお客様に届くまでに費用が発生していましたが、デジタルの場合それらの工程が不要になるため、時間や費用を削減することができます。

また、万が一誤りがあった場合も刷り直しなどの手間はなく、リアルタイムに更新を行うことでクレームや問い合わせの手間をなくすことができます。

配布部数に関係なく一定のコストで多くのお客様に届けられるのも魅力です。

インターネットに接続可能な端末さえあればいつでも閲覧可能

デジタルカタログはインターネットにアクセスできる環境とデバイスがあれば、時間や場所を選ばずに閲覧することができます。

検索エンジンやブックマークから、職場や家、移動中であっても希望の情報にアクセスできるのは、お客様にとって最大の利点です。

共有・拡散がしやすい

デジタルカタログをネット上に公開しておけば、必要なお客様がいつでも閲覧できるほか、リンク共有を通じて別のお客様に紹介するなど、情報の拡散が可能です。今までリーチしづらかった有望顧客にも情報が届く可能性が高まります。

また、オンライン商談など実際に会うことができない場でも画面上で共有することで営業資料としては効果的です。

その他のメリットに関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:デジタルカタログ導入で得られるメリット10選

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/e-catalog_1/

紙カタログとデジタルカタログのハイブリッド戦略

紙カタログとデジタルカタログは、「どちらかはできないが、どちらかならできる」という関係にあり、それぞれが持つメリットを最大限に活かし、デメリットを補い合うことで、顧客に対して多角的なアプローチを提供し、購買意欲を高め、エンゲージメントを向上させることができます。

互いの強みを活かした役割分担

紙カタログは、製品の質感やデザインの美しさ、手ざわりといった感覚的な要素を伝え、ブランドイメージを強く印象づけるのに効果的です。

一方で、デジタルカタログは、動画による動的な説明、最新情報の提供、オンラインでの購入手続きへの誘導、そして広範囲の顧客への情報配信に優れています。

シームレスな連携

紙カタログにQRコードやURLを掲載することで、顧客は紙のカタログからWebカタログへとスムーズにアクセスし、より詳細な情報を得たり、動画で製品の動きを確認したり、そのままオンラインで製品の購入手続きを進めたりすることが可能になります。

これにより、読み込みなどの手間が原因で期待したほど活用されなかった問題も解消されます。

顧客体験の最大化

「どちらか一方」ではなく「どちらも」という選択をすることで、自社製品の情報や魅力を最大限に引き出すことができます。

たとえば、紙カタログで顧客に最初の強い印象を与え、デジタルカタログでさらに深い情報やリアルタイムな更新を提供することで、顧客は製品について多角的に理解を深めることができ、購買意欲を向上させるでしょう。

地方での紙配布と全国へのWeb配信を組み合わせることで、より多くの人へ情報を届け、アクセス解析でどこの地域の人が何回閲覧しているかも確認できます。

成功事例

事業所向けコーヒーサービス事業などを手掛ける株式会社ダイオーズ様は、全社的なペーパーレス化の方針に基づき、カタログ改訂時に電子カタログを導入。

オンライン商談での活用や、顧客が好きなタイミングでアクセスできるURL送付など、働き方の変化に対応した営業活動を実現しています。

制作事例:株式会社ダイオーズ様 事例

https://www.tactsystem.co.jp/irodori/works/works-434/

このように、紙とデジタルのそれぞれの利点を理解し、戦略的に併用することで、カタログは顧客への強力なアプローチツールとなり、ビジネスを成功へと導く「優秀な営業マン」としての役割を果たすのです。

売上につながるカタログ制作の基本ステップと成功のポイント

売上に直結するカタログを制作するためには、目的意識を持ち、ターゲット設定をブレさせないことが重要です。

カタログは単なる製品の羅列ではなく、企業の「売上向上」を目的に制作される、商品やサービスを説明してくれる重要な資料です。

お客様に「買ってもらう」ことを最終目標とし、営業・販売促進に欠かせないツールとして、顧客の理解を深め、購買意欲を刺激し、さらには新たな需要への気づきを促す役割を担います。

効果的なカタログは、一度お客様の手に渡れば、その後も目にするたびに製品をアピールしてくれる「一番の営業スタッフ」とも言える存在です。

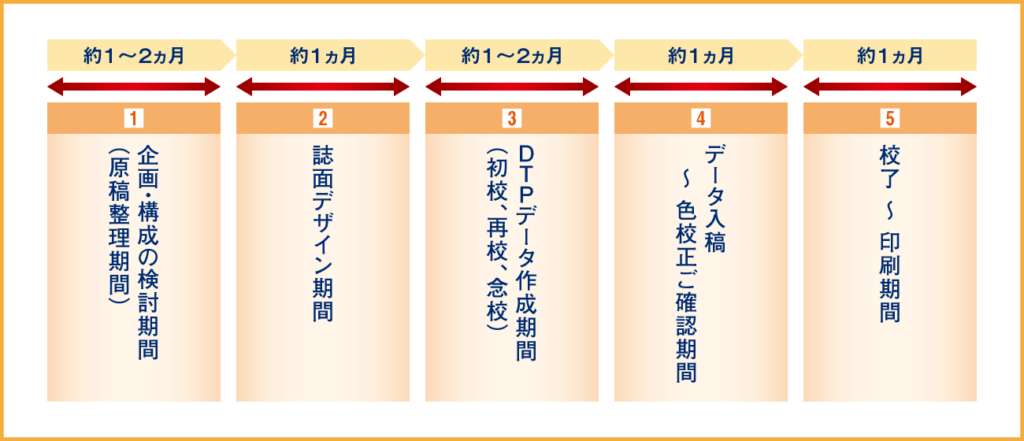

カタログ制作の全体の流れ

カタログ制作は以下の流れで行いますが、制作会社に頼む場合、自社で主導して手順を進めていくことはあまりないかもしれません。

しかし、どのような手順でカタログ制作が進むかを事前に知っているかどうかで準備物への対応などが変わってきますので、きちんと把握するようにしましょう。

●カタログ制作の全体の流れと期間●

※上記の期間は当社でご依頼いただいた場合の平均的なものです。

各工程の期間は仕様等によって大きく変わりますのであくまで目安とお考えください。

カタログ制作の流れ① 企画・構成の検討(原稿整理)

<期間:約1~2ヵ月>

まずは、カタログ制作の方向性を固めていきます。

- 目的とターゲットを明確にする

- 訴求ポイントを絞り込む

- デザインコンセプトを決める

最初に、カタログの果たす役割を決めて、ターゲットとなるユーザーを明確にします。ターゲットの年齢層、男女のほかに、利用シーンなどの想定も必要です。

その上で、ターゲットに“刺さるメッセージ”や色彩のトーン、全体のコンセプトを決めていきます。

“決める”にあたっては、誰が最終的に決定するのか、が非常に大事です。

社長なのか、営業部なのか、開発部なのか、はたまた広報部なのか、などなど組織によっても変わってきます。

何事も段取り八分。誰が最終決定するかを最初に決めておくと、スムーズに進行します。

その後、誌面の全体的な構成を決めていきます。

エンドユーザーにとってわかりやすいカタログにするにはどうすればよいか?

1ページにどれくらいの商品点数を掲載するのか?

商品撮影はいつごろに行うのか?

などなど、紙面作りの大まかな方向性を固めつつ、全体の予算とスケジュールを調整していきます。

また、同時進行で制作に必要な原稿の整理も進めていきます。

原稿の整理

実際に掲載する原稿の文章や画像について、原稿整理を行います。

これは発注主が行なう工程です。

商品名、品番、紹介文、仕様、価格などといった事前に準備したリストを活用して、原稿を作成していきます。

効率化およびミスを防ぐため、データベースを活用する場合は、商品データベースから自動で原稿を作成するように準備し、なるべく作業する人の手作業が減るように工夫することが重要です。

ただし、自動で入力した場合でも、正しい情報が掲載されるように、複数回チェックを行います。

原稿整理については以下の記事で詳しく紹介していますので、参考になさってください。

関連記事:カタログ制作に必須!原稿整理のやり方と業務効率化のポイント

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/catalog_6/

カタログ制作の流れ② 誌面デザイン

<期間:約1ヵ月>

全体の構成・予算が固まり、原稿がある程度揃ったら、誌面デザインを進めます。

- デザインの方向性は目的を果たす方向性と合致しているか?

- 表紙のデザインはターゲットに“刺さる”か?

- 改訂しやすいデザインに仕上がっているか?

全体のコンセプトに基づいて、表紙デザインと誌面のデザインを作成していきます。

誌面デザインは、最初に決めた目的を果たすためには…という視点がもっとも大切です。

社長や担当者の方のデザインの好みやこだわりも大切ですが、“目的を果たす”誌面とはどういうものか?をデザイナーといっしょに打ち合わせをして考えていただけたらと思います。

また、初めて作成する上でも、カタログを改訂したい、と思ったときのための汎用性をもったデザインを考える必要があります。

カタログ制作の流れ③ DTP データ作成(初校、再校、念校)

<約1~2ヵ月>

DTPとは、デザイナーが作成したフォーマットをもとに文字や写真、図版を配置することです。

デザインが固まり、原稿が揃った後、DTP編集作業を進めます。

ページ数が多い場合には、五月雨式にブロック毎で作成・出稿していくことになります。

2~3週間の間隔でブロック毎に作成→出稿→校正→お戻しというサイクルを続けていきます。

商品撮影やイラスト作成などが必要な場合には、この期間で素材制作を進めます。

カタログ制作の流れ④ データ入稿~色校正ご確認期間

<約1ヵ月>

校正を経て紙面が固まったら、印刷所にデータを入稿します。

色校正をご提出しますので、色味の確認と内容の最終確認をお願い致します。

色校正は、本機校正、本紙校正、簡易校正など、複数の種類があります。

当初の予算とどれくらい色味にこだわるか、によって必要な校正方法をお選びいただけます。

(コストを抑える場合や、デザインデータ作成の際に確認しているような場合は、色校正がないこともあります。)

色校正がある場合は、色味の確認を行い、修正箇所がある場合は修正指示を出して、最終チェックを行います。

印刷時の色味・画像補正については以下の記事で詳しく紹介していますので、参考になさってください。

関連記事:色味をチェック!色校正の種類や流れ・注意点を詳しく解説!

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/catalog_18/

カタログ制作の流れ⑤ 校了~印刷期間

<約1ヵ月>

色校正をご確認いただいた後、色味や内容の最終修正作業を行います。

その仕上がりをご確認いただき、校了になりましたら印刷工程へと移ります。

最後まで色味が心配、という場合には、印刷現場に立ち会い、仕上がりの確認を行う場合もあります。

その後、製本工程に移り、梱包して指定場所へ納品となります。

カタログを作る準備

カタログを作るにあたっては、入れるべき情報を事前に精査・整理することで、どのようなものを優先的に掲載するか、どのような図やイラストを入れるかといったことがスムーズに決まります。

はじめに情報を集積しておくことで、カタログ制作の途中で決め直すことがあったとしても、素早い対応が可能になります。

1.カタログに入れる情報を整理する

カタログに入れる情報について集め、その中でどれを掲載するか情報の整理をしましょう。

たとえば、値段、サイズ、重さ、性能、他の製品との違い、そして製品の写真やイラストなど、必要な情報や画像を集めます。

使い方の簡単な説明が必要な場合は、イラストなども要することがありますので、基本情報とは別に追加で入れる情報がないかもチェックします。

これらの情報については、エクセルなどのデータにまとめて、リスト化します。

既に商品情報のデータベースなどが自社にあれば、それらを活用することが可能です。

ただし色違い製品など、データベース上では個別に扱っていた商品をひとまとめにして掲載する場合、データベースを活用する際には注意が必要です。

関連記事:カタログ制作に必須!原稿整理のやり方と業務効率化のポイント

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/catalog_6/

2.カタログのページ数や印刷部数を決める

どのような情報を掲載するかを決めたら、次はカタログのページ数や印刷部数を決めます。

この2点をもとに、制作会社や印刷会社の見積もりを取ります。

ページ数について

ページ数の確定のためには、どのような情報を1ページ中にどれくらい掲載するかについて決定し、台割を作る必要があります。

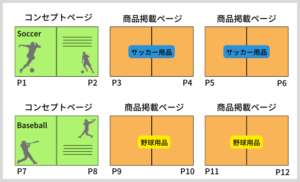

カタログには基本要素が2つしかありません。それは以下の2つです。

- コンセプトページ

- 商品掲載ページ

コンセプトページは商材やブランド、企業のイメージを伝えるためのページです。

上記の基本要素を繰り返す、またはコンセプトページを先頭に持ってきて、1サイクルのみでカタログを完結させることになります。

これらの基本構成を踏まえて、ページ数を検討しましょう。

ページ数は製本の都合で4の倍数にする必要があります。掲載する商品が足りない場合は、コラムなどを入れて、ページ数を稼ぎます。

印刷部数について

基本的には1,000部以上で考えるのがおすすめです。

多めに刷るべき理由として、都度少ない部数を発注するよりも一度で多くを発注した方が結果的にコストを抑えることが可能になるからです。

ただ、近年では電子カタログとの併用も多くみられます。

展示会出展の有無や営業スタイルによって最適な部数を見極めましょう。

3.見積もりを依頼する

会社によって当然値段は変わってきますので、複数社に相談することをおすすめします。

こだわりたい部分がある際は見積もりをとる際に事前に伝えることが大事です。

特殊な印刷用紙を使いたい、環境に配慮した紙を使いたいなどの希望がある場合は、その紙が使えるかどうか(用意できるかどうか)、そしてどれくらい金額が変わってくるのかをチェックします。

金額に合わせて、納期もどれくらいか確認しましょう。

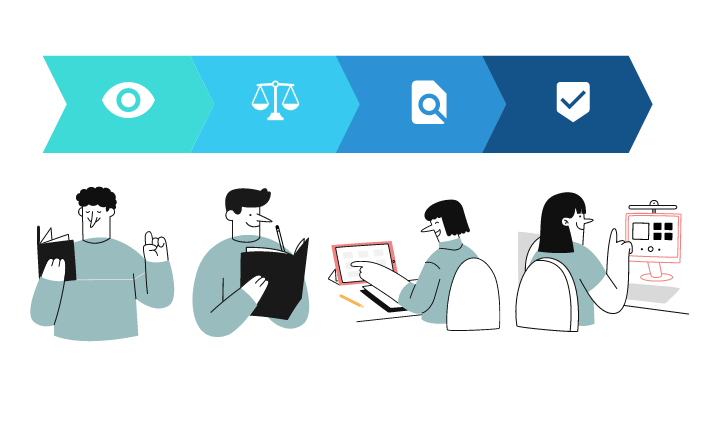

4.業者を選定する

各社の内容を確かめていきます。

値段の安さだけではなく、どの程度希望を汲んでくれるのか、どれくらいの納期が必要なのかといったこともチェックします。

希望の品質に合っていることが重要ですので、必要以上に質の高いものを選ぶ必要はありません。

また、業者選定の際、業者の公開している制作実績はとても良い参考になりますので、必ずチェックするようにしましょう。

発注前に相談することのできる業者や、カタログ制作以外にもWeb掲載につなげることのできるサービスを展開している業者もあるので、今後どのようなカタログの運用をしていきたいかも含めて、相談してみることも重要です。

売れるカタログの作り方のコツ

カタログ制作の手順について、基本的なことをご紹介しました。

カタログは商品情報を伝えること、そしてなんといっても商品を売ることが使命。

制作したカタログが効果的にターゲットにアプローチできるようにするにはコツがあります。

実際どのようにして制作すれば、売れるカタログとなるか、作り方のコツをご紹介します。

市場環境や競合他社の状況を調べる

まずは競合他社や同市場にいる企業のカタログについて調べます。

似た環境のカタログを参考にすることで、どのような内容にすべきか? どのくらいのクオリティが必要なのか? の検討がつきやすくなり、自社カタログの差別化を図ることができます。

自社の強みを明確にする

アピールポイントが曖昧なままカタログを制作した場合、ただの商品一覧冊子となり、それ以上の効果が期待できない可能性があります。

まずは、自社の強みを知るために「なぜ売れているか」を正しく把握する必要があります。

実はこれが難しいです。

顧客の意見を知る重要な手がかりとしてユーザーアンケートや営業報告書、販売代理店の意見などがあります。

これらを踏まえて、何をアピールすべきか検討しましょう。できれば、優先順位をつけられるとベストです。

自社の強みを明確にして、読み手である顧客に対して何をアピールしたいのか、また、アピールすべきかを、決定することが重要です。

自社のどのような魅力を伝えたいのか、自社商品の優位性はどこにあるのかといった、カタログを通してユーザーに伝えたいことを明確にしておきましょう。

顧客を把握し情報を整理する

カタログを受け取る読み手がターゲットからずれていては意味がありません。

カタログのメイン読者は誰なのか明確にします。

漠然とイメージするのではなく過去のカタログを活用しているのは顧客なのか調べる必要があります。

自社社員や代理店がもっとも使用しているといったケースもよくあります。

また、顧客商品の使用者なのか購入決定者なのかなどできるだけしっかり調べてから判断します。

自社の強みと同じく、デザインや内容に関わることなので、一貫したターゲット設定が必要です。

なぜカタログは記憶に残らないのか?

多くのカタログは、製品情報やスペックが淡々と並べられた構成になっています。確かに情報としての正確さや網羅性は大切ですが、それだけでは顧客の記憶や感情に残りにくいのが現実です。

いま、求められているのは「情報」だけではありません。

「なぜこの製品が生まれたのか」「どんな人が、どんな想いで作っているのか」といった「感情に訴える要素」です。ストーリーを通して顧客の共感を得ることで、カタログが単なる販促ツールから、心に残るブランド体験へと進化します。

本記事では、「カタログ×ストーリーテリング」の考え方と、その活用によってブランド価値をより深く伝える方法をご紹介します。

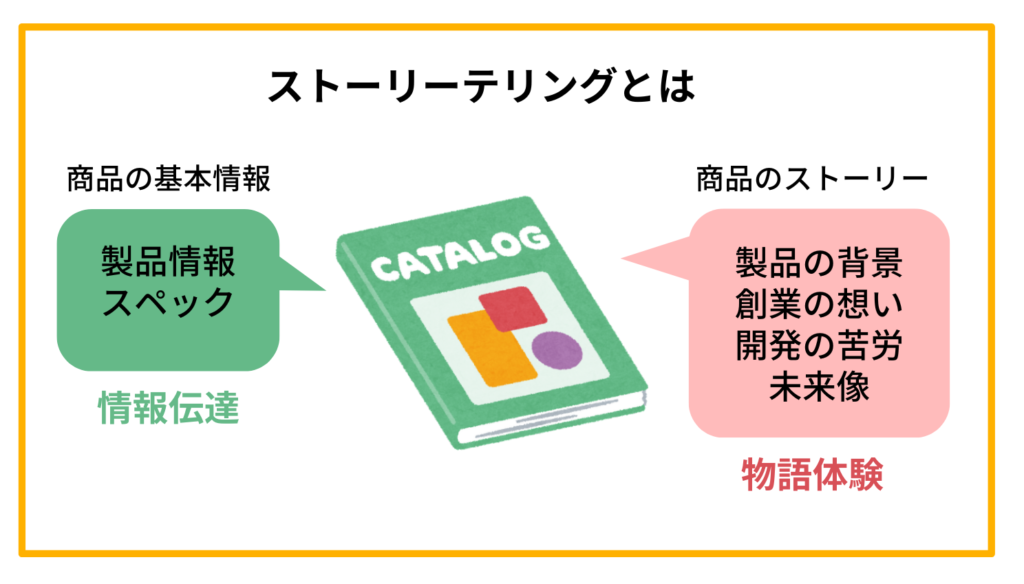

「カタログ✕ストーリーテリング」とは?

情報伝達から物語体験へ

「カタログ✕ストーリーテリング」とは、単なる製品情報の羅列ではなく、その製品が生まれた背景や、そこに込められた想い、実際のエピソードなどを通じて、読み手に「物語としての体験」を提供する手法です。

カタログを読むこと自体がひとつのストーリーを追体験するような時間になることで、製品やブランドに対する理解と関心がより深まります。

感情に訴えるカタログの意義

人は理屈ではなく「感情」で動く生き物です。スペックや価格だけでは語りきれない価値を、ストーリーを通じて感じ取ることで、読み手の心が動きます。製品やブランドに共感し、感情移入が起きることで、自然と購買意欲も高まりやすくなります。

カタログが「流し読みされる情報集」から「心に残り、何度も見返したくなる一冊」へと変わるためには、この「感情を動かす仕掛け」が欠かせません。

「ブランドの歴史・現在・未来」を語る

創業の想いや製品開発の苦労、転機となった出来事、そしてブランドがこれから描こうとしている未来像──こうした時間軸に沿ったストーリーを丁寧に伝えることで、商品そのものに対する理解だけでなく、その裏側にある“深い価値”や“共感の核”を届けることができます。

ただモノを紹介するだけではなく、「なぜこの商品なのか」「なぜこのブランドなのか」といった問いに、自然と答えを与えるのが、ストーリーテリングの大きな特長です。

カタログにストーリーを取り入れるメリット

顧客の興味を引く「フック」になる

読み手の関心を引くには、最初の一歩が肝心です。無機質な情報よりも、印象的なエピソードや心に残る一言があることで、「続きが気になる」「もっと知りたい」と思わせるきっかけをつくれます。

ストーリーは、カタログ全体の導入として読者を引き込む力を持っています。

ブランドロイヤリティを高める

企業の価値観や製品開発の裏話に共感した顧客は、単なる購入者から「ファン」へと変わります。

ファンはブランドに継続的な支持を寄せるだけでなく、SNSなどを通じて自ら発信者にもなってくれます。こうしたエンゲージメントは、長期的なブランドの成長にもつながります。

競合との差別化ができる

製品のスペックや価格はどうしても比較されやすく、埋もれてしまいがちです。しかし、「物語」は模倣されにくく、そのブランドならではの背景や価値観を表現することができます。オリジナリティあふれるストーリーによって、他社にはない印象を顧客に残すことが可能になります。

購入という行動を後押しする

理屈だけでは動かない顧客の心に、物語が響くことで「この製品にしよう」と思わせる力が生まれます。製品にまつわるストーリーが、読み手の感情や記憶にリンクすることで、製品に対する「納得感」や「親しみ」が高まり、購買行動の決め手となるのです。

実践ステップ:カタログにストーリーテリングを取り入れる方法

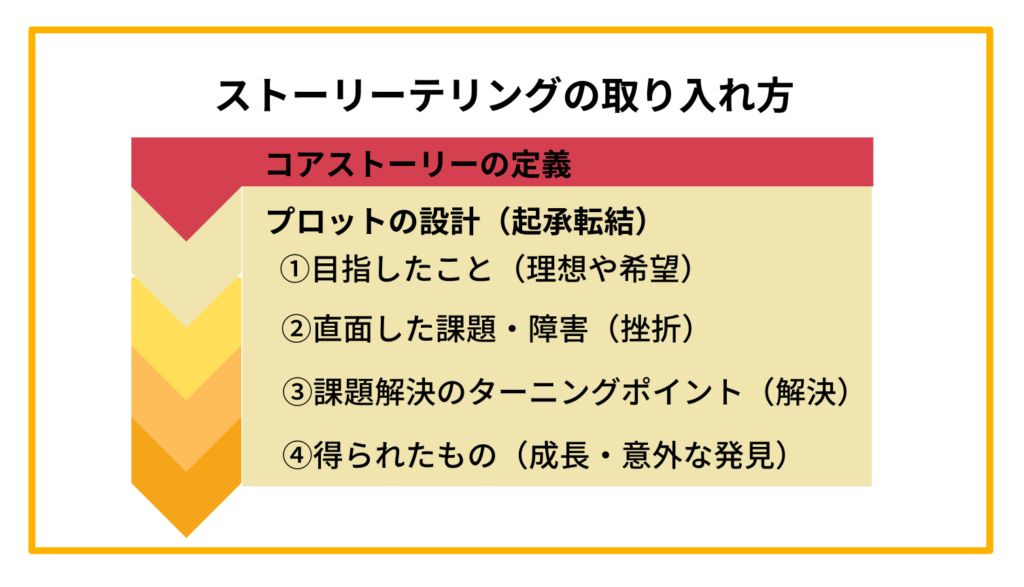

自社の「コアストーリー」を定義する

まずは、自社の核となるストーリーを明確にしましょう。企業や製品の本質的な価値を伝えるには、どのような想いや背景があるのかを深掘りすることが重要です。

以下のような要素を手がかりにすると、自然と「語るべき物語」が見えてきます。

企業理念や創業ストーリー

なぜこの事業を始めたのか。どんな社会課題に向き合い、どんな未来を目指したのか。その「原点」には、共感を呼ぶ力があります。

製品開発の原点

この製品は、どんな困りごとやニーズに応えるために生まれたのか? その誕生の背景には、開発者のひたむきな情熱や試行錯誤があるはずです。

お客様に届けたい理想の姿

この製品を手にしたとき、ユーザーにどんな体験をしてほしいのか? どんな生活の変化を実現したいのか? 未来に向けたビジョンを言葉にすることで、より強いメッセージが伝わります。

顧客の共感を呼ぶ「プロット」を設計する

物語に引き込むためには、構成がとても大切です。効果的なストーリーには「起承転結」や「山場」があり、読み手の感情を揺さぶる流れが必要です。

以下のような4つの要素を意識しながら、プロット(物語の設計図)を組み立ててみましょう。

目指したこと(理想や希望)

例:こんな世の中を変えたいという開発者の願い。夢や信念から物語は始まります。

直面した課題や障害(挫折)

例:途中で立ちはだかった壁、失敗した試作など。想定外の問題や現実の厳しさが、物語に深みを与えます。

課題解決のターニングポイント(解決)

例:チームのアイデアや顧客の声が突破口に。諦めかけたときに見えた光が、読者の共感を生み出します。

得られたもの(成長・意外な発見)

例:製品だけでなく、社内の価値観も変わった。結果として、想像以上の成果や気づきが生まれたという“余韻”が読後感を高めます。

ヒント:失敗や苦労も魅力的なストーリーになる

完璧な成功談よりも、困難を乗り越えたエピソードのほうがリアリティがあり、読み手の心を動かします。壁にぶつかりながらも一歩ずつ前進する様子は、多くの人にとって共感しやすいテーマです。

たとえば、技術的な課題をクリアするまでの葛藤や、初期のプロトタイプがうまくいかなかった話、ユーザーの意見によって方向性を大きく変えた経緯など。単なる「成功の歴史」ではなく、「感情の起伏」があることで、読者は自然とその物語に引き込まれます。

こうした構成をうまく活用すれば、製品やブランドの印象を深く心に刻み込む、「ワクワクするようなカタログ」を実現することができるでしょう。

カタログ内にストーリーを効果的に組み込むポイント

ストーリーをただ載せるだけではなく、「どこに・どんな内容を・どう配置するか」によって、読者の印象や行動が大きく変わります。

カタログの構成に合わせて、以下のようなパートごとに物語を挿入することで、より自然に、効果的にメッセージを伝えることができます。

挿入ポイントの工夫

| パート | 物語を入れる内容の例 |

|---|---|

| 巻頭・巻末 | ブランド全体の「顔」となる部分。ここでは企業のビジョンや創業者の想い、ブランドの歩んできた歴史とこれからの展望など、全体の世界観を形づくるストーリーを配置します。カタログの冒頭で心をつかみ、巻末で余韻を残すような構成が効果的です。 例:企業ビジョン、創業者の想い、ブランドの世界観 |

| 各章の導入文 | 製品カテゴリーごとのテーマや、そのカテゴリーがどんなニーズや課題に応えているのかをストーリー仕立てで語ります。「なぜこのカテゴリーがあるのか」「どんな背景があるのか」といった物語を添えることで、次のページへの興味を高めます。 例:カテゴリごとのテーマ、解決すべき課題 |

| 製品紹介の冒頭 | 単なるスペックの羅列ではなく、「この製品がどのようにして生まれたのか」「どんな想いが込められているのか」「実際に使うとどう変化があるのか」といった短いエピソードや情景を盛り込むことで、製品への親しみや感情移入が生まれます。 例:開発エピソード、使用シーン、ユーザーの変化 |

| コラム/特集 | 製品に使われている素材や技術の裏側、開発者や職人のこだわりなど、普段は見えにくい部分を深く掘り下げて紹介します。製品の価値や信頼性を高めるだけでなく、読み物としての魅力も加わります。ストーリー性のある特集は、カタログに深みを与える重要なパートです。 例:素材や技術にまつわる深掘り記事、職人インタビュー |

| お客様の声・導入事例 | 実際に製品を使用しているユーザーのリアルな体験談は、最も説得力のあるストーリーの一つです。購入前の悩みや導入後の変化などを、本人の視点で語ることで、読み手自身の未来をイメージしやすくなります。社会的証明としての効果も大きく、信頼感を醸成します。 例:実際の使用シーンに基づくリアルな体験談 |

ストーリーを支える表現技法

ストーリーの魅力を最大限に伝えるには、「語り方」にも工夫が必要です。

言葉、ビジュアル、構成、それぞれの要素が連携することで、読み手の心に残るカタログが完成します。

言葉の力:一言に想いを込める

キャッチコピーや小見出しにも物語性を持たせることで、読み手の心に残る印象的な導入が可能になります。

製品の背景や想いを、短くても力強い言葉で表現することが重要です。

ビジュアルで語る:感情を引き出す見せ方を

写真やイラストは、製品の魅力だけでなく、その背景にある情緒や価値観も伝えられます。

使用シーンや開発者の姿をビジュアルで描くことで、より深い共感を生みます。

図解で伝える:複雑な背景をわかりやすく

製品の特徴や開発プロセスなど、文字だけでは伝えづらい情報は、インフォグラフィックや図解で補足。

理解を助けながら、視覚的にも飽きさせない構成を目指します。

レイアウトの工夫:物語を自然に読み進ませる

視線の流れを意識したデザインによって、カタログの中でストーリーが自然に展開されるように導きます。

情報の配置や余白の使い方が、読みやすさと印象を左右します。

外部連携:二次元バーコードで「続き」を届ける

カタログ紙面では伝えきれない情報や開発秘話は、二次元バーコードを通じてWebや動画で補完。

オフラインとオンラインをつなぐ導線が、ストーリー体験をより豊かにします。

カタログマーケティングにおける効果測定と改善

カタログは作成して終わりではなく、その効果を測定し、継続的に改善していくことが、売上向上には不可欠です。

カタログ配布後には成果の測定が必須であり、売上はもちろんのこと、測定指標を設定して仮説を立て、次回のカタログ内容に反映させ、改善を行うことが重要です。

カタログマーケティングの主な成功指標

カタログマーケティングの主な成功指標としては、以下が挙げられます。

- カタログ経由の売上

- 配布数:紙カタログの場合は単純な配布数を、デジタルカタログの場合は配布数に加えてダウンロード数やダウンロードページへのアクセス数を把握できます。

- 転換率:紙カタログの閲覧数を直接計測することはできませんが、配布数に対する注文件数や問い合わせ件数などを指標とすることで、カタログの転換率(カタログ配布数に対する注文や問い合わせなどの成果がどのくらい得られたか)を計測することが可能です。

まずは、製品情報がターゲットの手元に届き、購入の可能性を広げることが重要であるため、配布数を増やせるような施策を考えることが大切です。

成果を向上させるための方法

成果を向上させるための方法としては、以下の点が挙げられます。

- フィードバックの収集とブラッシュアップ:カタログ閲覧後にターゲットがどのように感じたかを直接計測することは難しいですが、製品・サービスの利用を最終的な成果とするのであれば、読者や配布者である営業スタッフからのフィードバックをもらい、カタログのブラッシュアップを行うことが必須です。

- 経験値の蓄積と成約率の向上:レイアウトやページ割の試行による売上の変化を経験値・成果指標として蓄積し、購入・成約率を高めていくことが望ましいです。

「カタログ」は、製品・サービスの魅力をより的確に伝え、人が活動できない場所でも営業・販促活動を行うために必須のツールです。その内容によって結果が変わるため、「一番の営業スタッフ」とも言えるカタログについて、製品の魅力を十分に伝えられるような企画と制作を行い、効果的な販売促進を通じて売上を増やしていくことが重要です。

タクトシステムが提供するカタログ制作ソリューション

カタログは「売上げに貢献することがゴール」という明確な目的を持つ営業ツールであり、その目的達成のためには、企画から制作、そして運用までを一貫してサポートする専門家とのパートナーシップが重要です。

タクトシステムは、カタログ制作40年以上の実績を持ち、ワクワクするコンテンツ制作「IRODORI」を展開しています。