チラシやポスター、ウェブサイト、そしてプレゼン資料に至るまで、あらゆるデザインにおいて「伝わる」ことは最も重要です。

情報過多な現代においては、ただ「おしゃれ」なだけでなく、見る人の心に響き、行動を促すデザインが求められています。

時間や予算が限られる中で、手探りでデザインを作成しなければならない場合もあるでしょう。

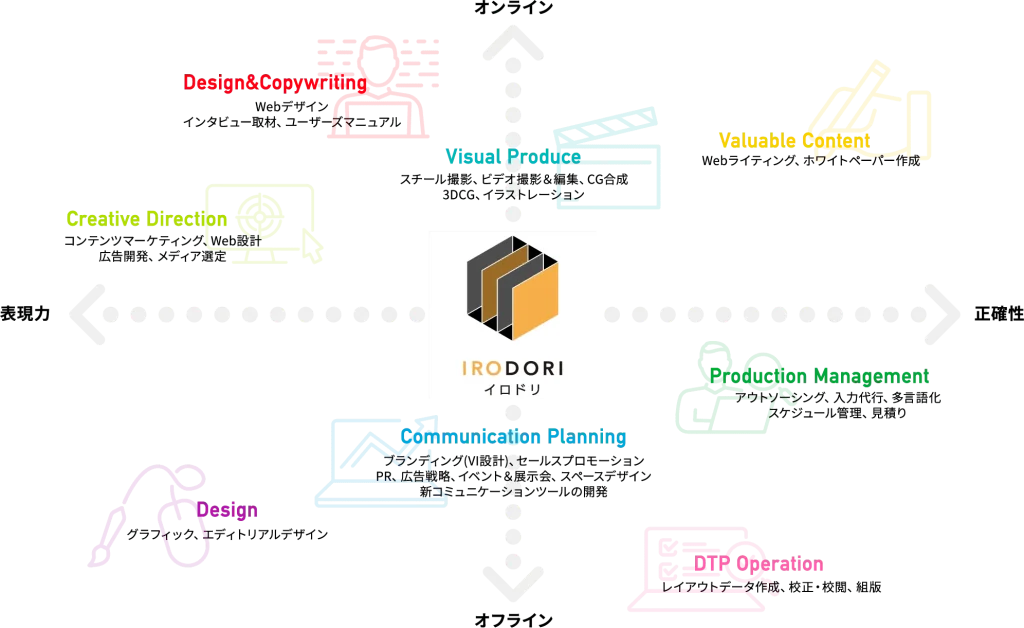

本記事では、視覚的なコミュニケーションを向上させるためのデザインの全技術を網羅しています。

デザインの基礎となる『4原則』から、効果的な『配色』、『フォント選び』、創造的な『アイデア発想』のプロセスなど、あらゆる側面を掘り下げます。

さらに、Webサイト、チラシ、ポスター、パンフレット、カタログ、会社案内 といった『多様なメディア』における実践的なデザイン手法や、PowerPointを使ったプレゼン資料作成術についても詳しく解説。

特に、印刷物において、見やすさを左右する余白や、写真・イラストの使い方に加え、手に取った際の印象を大きく変える用紙の種類や、表面加工、折り加工といった物理的な側面、さらに読者の利便性を高めるインデックスの活用法まで、プロの視点から実践的なヒントを提供します。

あなたのデザインスキルを次のレベルへと引き上げるお手伝いができれば幸いです。

目次

伝わるデザインの重要性と基本原則

デザインは、単に情報を美しく見せるだけでなく、ターゲットの注意を引き、情報を効果的に伝え、最終的なゴール達成に貢献するマーケティングの重要なポイントです。

特に近年の商業デザインでは、ユーザーがストレスなく情報を理解し、利用できる「ユーザビリティ」や「UI/UX」も重視される傾向にあります。

デザインの基礎となる「4原則」とは?

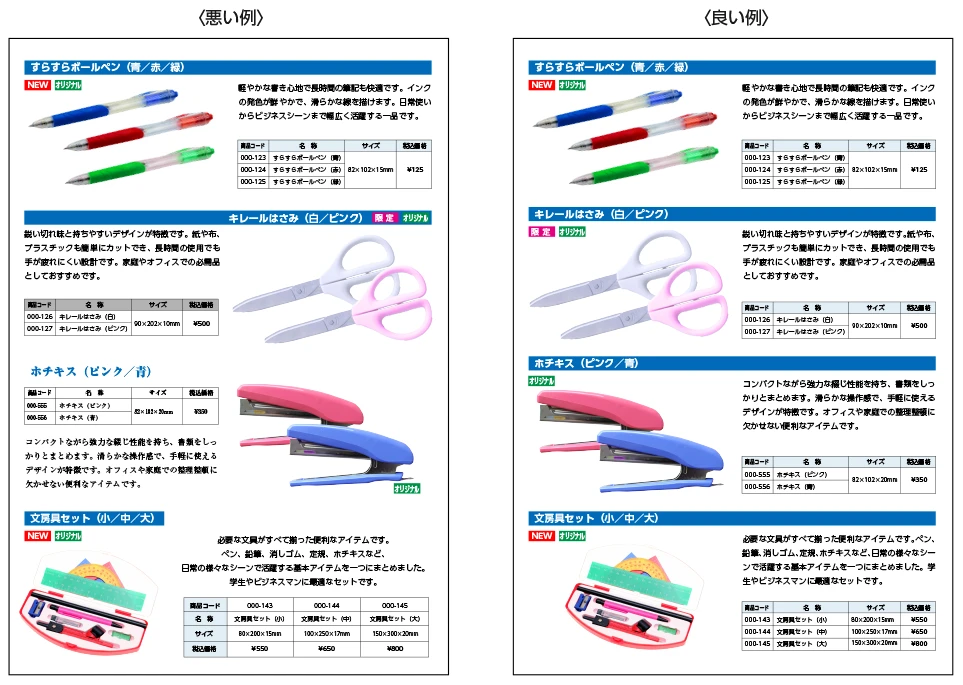

まず基本的な部分として、デザインを成功させるためには、プロのデザイナーが実践する基本的な4つの原則「近接」「整列」「反復」「対比」を理解し、適用することが重要です。

これらの原則を用いることで、視覚的に美しく、情報が明確に伝わるデザインを作り出すことができます。

近接(Proximity)

関連する要素を物理的に近づけ、そうでないものを遠ざけることで、情報のグループ化を図り、読み手が情報を一目で理解しやすくなります。

文字のサイズや色を変えずに、距離関係のみでカテゴリ分けするシンプルな方法でも効果的です。

整列(Alignment)

次に「近接」でまとめた要素をきれいに並べることで、デザインに統一感と秩序が生まれ、より美しく見やすくなります。

これを「整列」といいます。視線の流れがスムーズになり、読みやすさが向上します。

反復(Repetition)

整列したものを同じルールに基づいてスタイルやフォーマットを統一し、繰り返し利用する。この「反復」という原則により一貫性のあるデザインが生まれます。

一貫性があると読み手は混乱することなく情報を追うことができるため、特に多くの情報を持つカタログなどで効果的です。

なお、この反復のパターンでは、デザインする側の作業効率も向上します。

対比(Contrast)

「対比」の原則では、文字の大小や配色などで要素間にコントラストをつけ、伝えたい情報を強調します。

単調なデザインにリズムを与え、何が重要なのかを明確にするために不可欠な要素です。

配色の基本と心理効果で魅力を引き出す

配色とは、2色以上の色を効果的に組み合わせることを指します。

色がデザインに与える影響は大きく、見る人に重厚感、軽快さ、ポップさ、誠実さといった様々な印象を与え、感情を動かすことが可能です。

配色を考えることは、あらゆるデザインにおいて非常に重要な要素となります。

配色の基本とコツは以下の通りです。

純色やグラデーションは避ける

原色や純色(各色相において最も彩度が高い色)のみの組み合わせは目がチカチカしやすく、素人感を与えてしまう可能性があります。

自然界に見られない色の組み合わせは人間に違和感を覚えさせるため、避けるのが賢明です。

グラデーションを用いる場合は、近い色相でさりげなくかけるのが理想です。

色数を絞る

配色は基本3色、多くても5色に抑えるのがおすすめです。

色数が多すぎると視線誘導が難しくなり、何を伝えたいのかが不明確になります。

色数を絞ることで、目立たせたい部分にフォーカスを当てることができます。

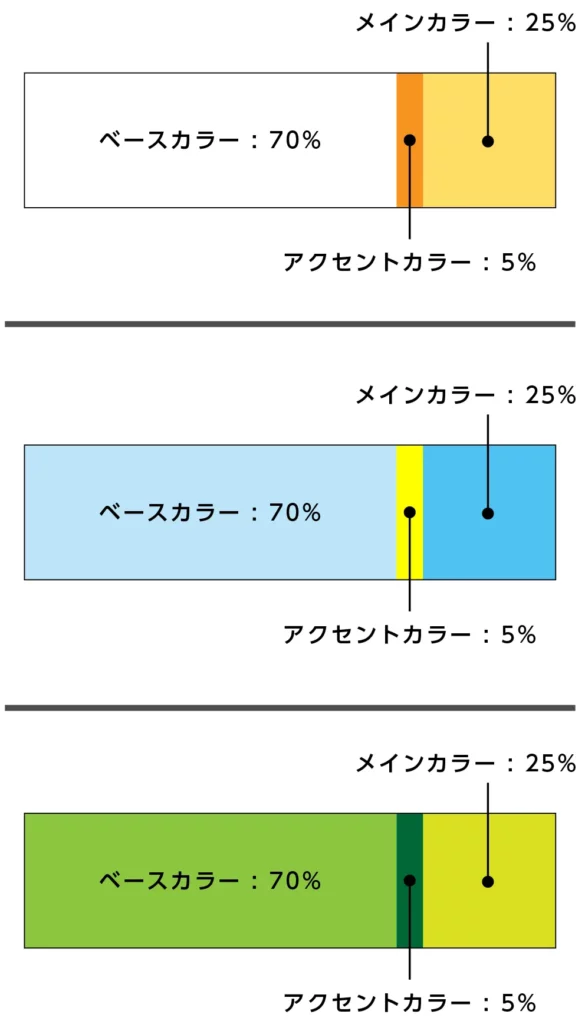

配色の面積を考慮する

色彩学には「面積効果」という現象があり、同じ色でも面積が大きいほど明るく、鮮やかに見えます。

この効果を踏まえ、基本カラー3色を「70%:25%:5%」の比率で配置すると、バランスの取れた美しい配色になるとされています。

最も大きな面積を占めるのがベースカラー(70%)、デザインの中心となるのがメインカラー(25%)、そしてアクセントとなるのがアクセントカラー(5%)です。

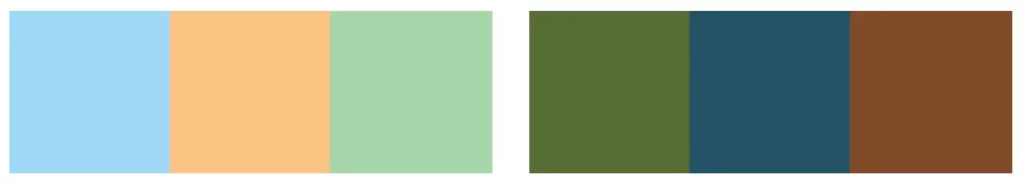

色の印象(トーン)を合わせる

トーンとは色の三要素(色相、明度、彩度)のうち、明度と彩度を合わせたものです。

同じトーンの色同士で配色すると、バランスの取れたデザインになります。

これを「トーンイントーン」と呼び、色相が異なっていても統一感のあるイメージ表現が可能です。

色彩心理を考慮する

色彩は私たちの感情、行動、思考に影響を与えます。

例えば、赤は情熱、青は安らぎ、黄色は楽観的、緑は健康や成長といった意味を持ちます。

ターゲット層や伝えたいメッセージに合わせて、適切な色彩心理を活用しましょう。

◦ 暖色×寒色

赤、オレンジ、黄色は暖かく、青緑や青は冷たく感じられます。

製品のイメージに合わせて使い分けます。

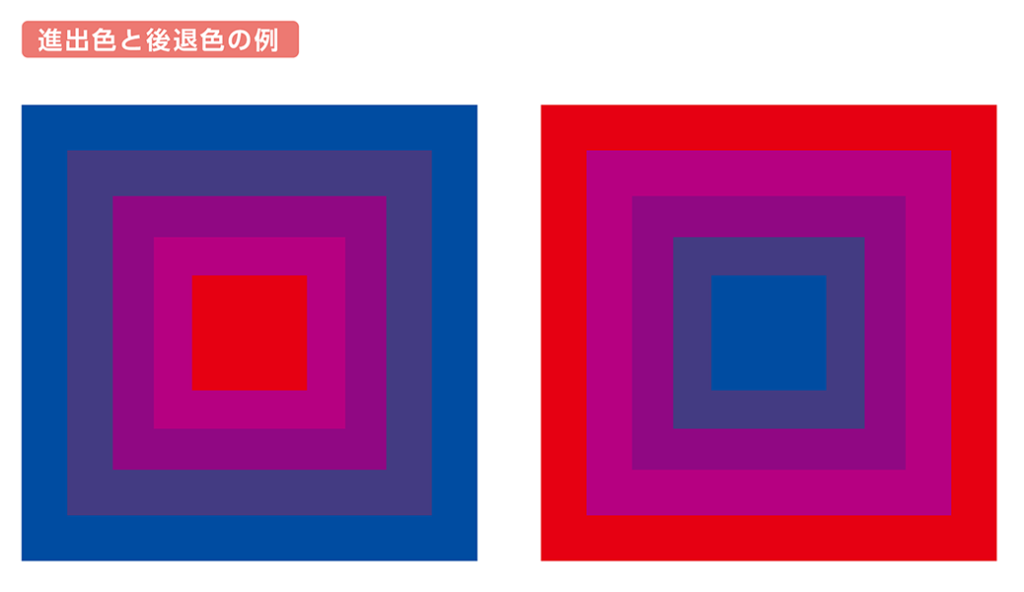

◦ 進出色×後退色

赤は迫って見える「進出色」、青は引っ込んで見える「後退色」の傾向があります。

平面デザインでも奥行きを表現できます。

◦ 軽い色×重い色

明度の高い(明るい)色は軽く、低い(暗い)色は重く感じられます。

引越し用段ボールが白いことが多いのはこの心理効果のためです。

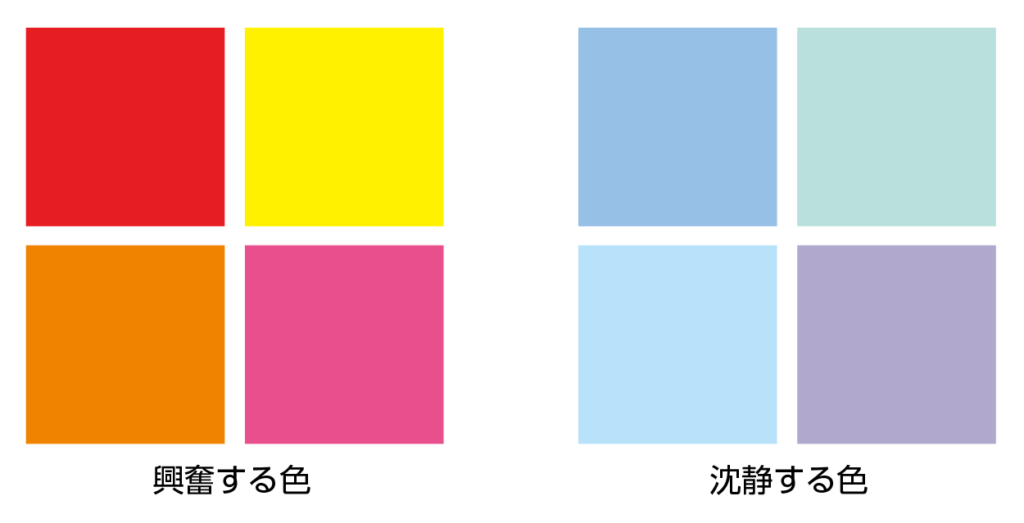

◦ 興奮する色×沈静する色

暖色で高彩度の色は興奮感を、寒色で低彩度の色は鎮静的な印象を与えます。

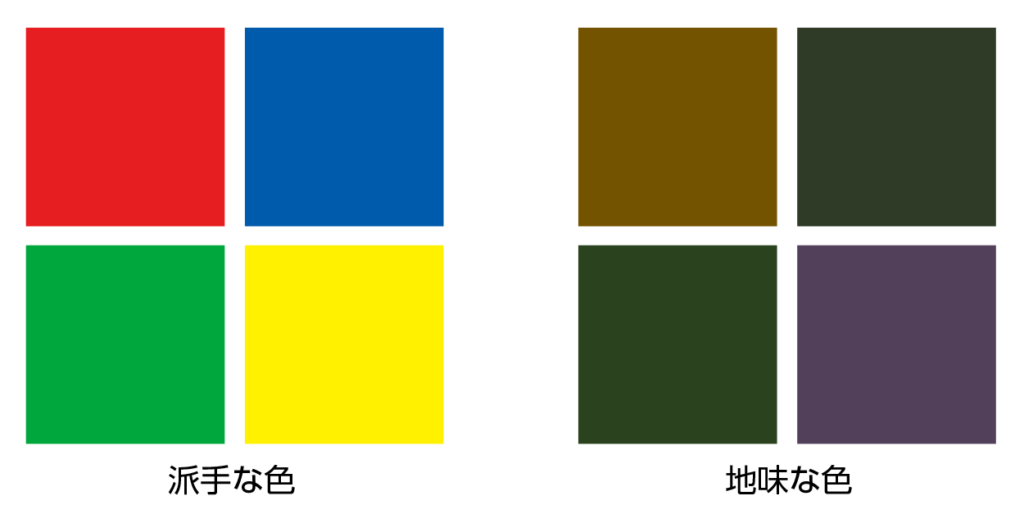

◦ 派手な色×地味な色

彩度が高いほど派手に、低いほど地味になります。

年齢層や表現したい雰囲気に合わせて使い分けます。

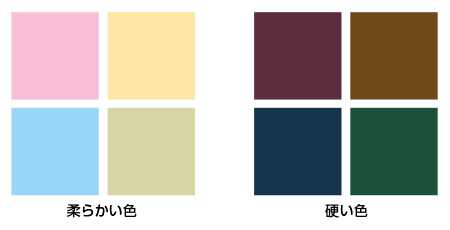

◦ 柔らかい色×硬い色

明度が高い色は柔らかく、低い色は硬く感じられます。

◦ 膨張色と収縮色

明度が高い(白など)色は大きく見え、明度が低い(黒など)色は小さく見えます。

ファッションでも応用される効果です。

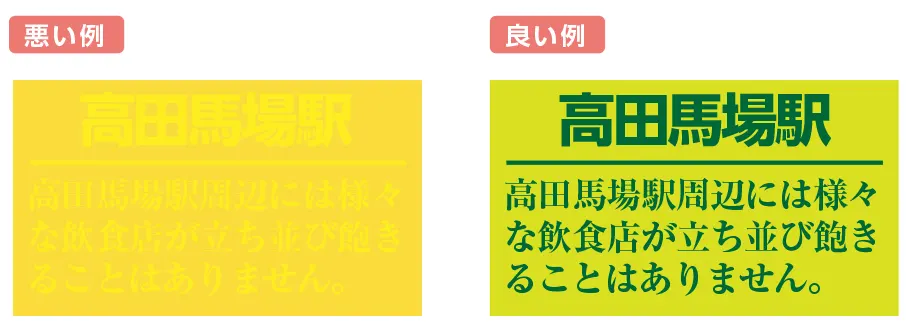

見やすさ(視認性)に注意する

文字が対象の場合、背景と文字の色のコントラストをつけることで読みやすさを確保します。

伝えたい情報を特定の色で強調することも有効です。

視認性の低い読み物は、読者に不快感を与え、読まれない原因となります。

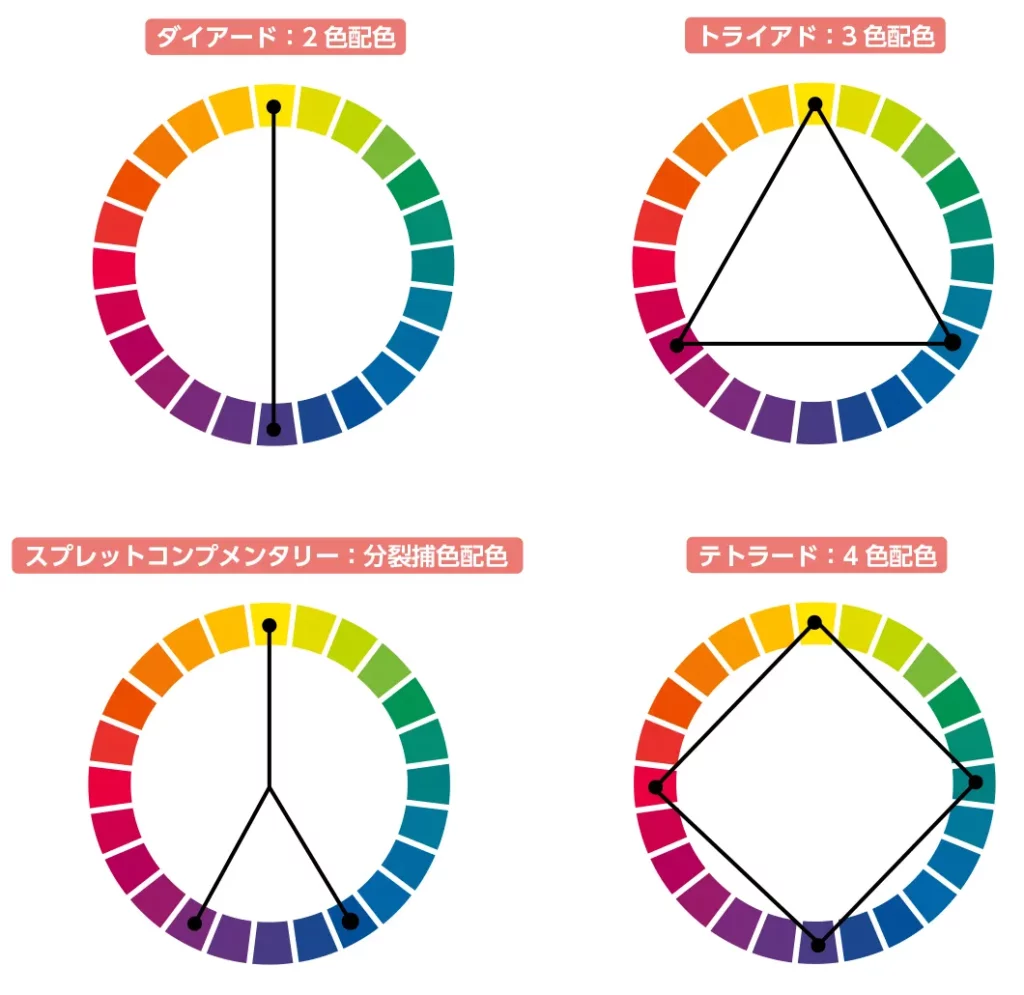

調和性を考える

アメリカの色彩学者ジャッドが唱えた色彩調和理論の4つの原理(秩序の原理、なじみの原理、類似性(共通性)の原理、明瞭性の原理)を理解することで、配色のアイデアのきっかけになります。

視認性と可読性を高める要素

デザインにおいて情報を正確かつ迅速に伝えるためには、文字の読みやすさ(可読性、判読性)や、全体の見やすさ(視認性)を向上させることが重要です。

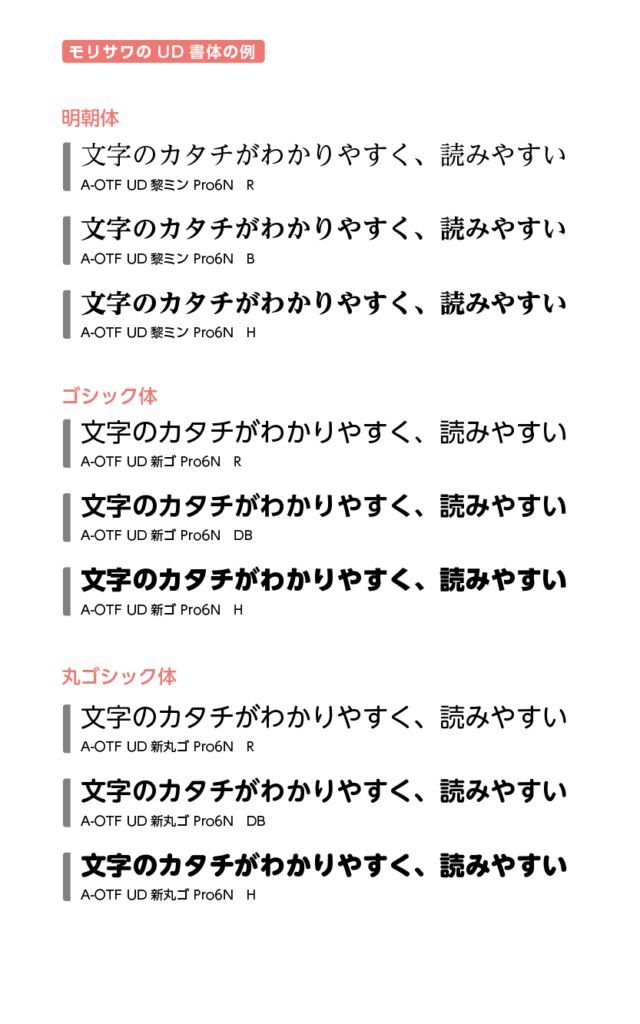

フォント選びの極意:UDフォントの活用

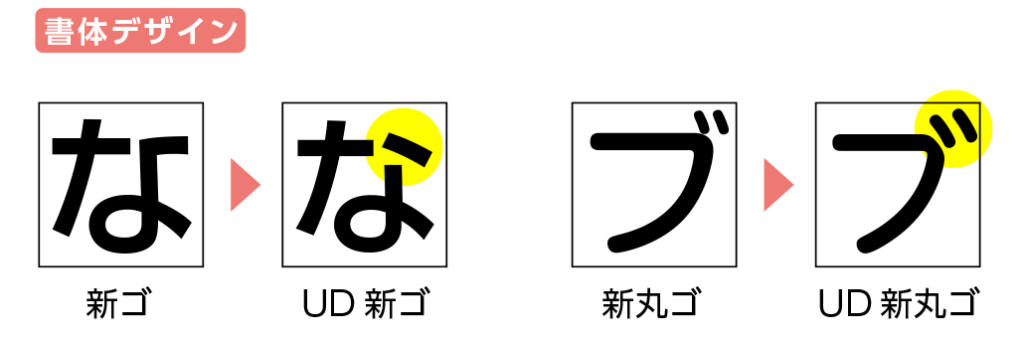

UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)は、ユニバーサルデザインのコンセプトに基づいて開発されたフォントです。

「より読みやすく、より見やすい、より伝えやすい」ことを目指して設計されており、教科書や取扱説明書、公共機関の案内版など、視認性が求められる場面で採用が広がっています。

UDフォントがカタログデザインにもたらす効果は以下の通りです。

読みやすい

文字の中の空間を広くとったり、濁点を大きくしたりと、比較的シンプルなデザインが特徴です。

これにより、文章をストレスなく読めるよう工夫されています。特に、似たような字形(例: S, 3, 8, 9, 6)の判別がしやすくなります。

また、判別性の高い字形により、似た形状の文字との区別が明確になっています。これにより、誤認によるトラブルのリスクを減少させることができます。

理解しやすい

カタログに頻繁に登場するスペックなど、比較的小さな文字で表示される情報でも、UDフォントはその可読性の高さからメリットを十分に発揮します。

写真・イラストの効果的な使い方

「伝わるデザイン」には、文字や色だけでなく、写真、イラストといった視覚要素の使い方も重要です。

写真のクオリティ

カタログに掲載する写真は、商品特徴を正確に伝え、現物をイメージさせるための重要な要素です。画質が粗いものや、商品が分かりづらいアングルは避けるべきです。

それらの問題をクリアするためにも、プロに頼むのがおすすめです。

一眼レフなどの専用機材を用いて撮ったものと一般の人が撮った写真とでは違いが一目瞭然です。アングルなど構図についても、プロの手を借りるのが最適です。高品質な写真は、カタログ作成後も素材として活用できます。

イラストの効果的な使い方

イラストは、使い方の説明や専門用語が多くて難しい印象を与えるページに配置すると、堅苦しさを払拭し、親しみやすさを加えることができます。

ただし、イメージに合わないイラストは逆効果になる可能性があるので注意が必要です。

実践!目的別デザインテクニック

デザインの基本原則を踏まえた上で、具体的な制作物におけるデザインのコツを見ていきましょう。

パワポ資料で「伝わる」プレゼンを実現する

パワーポイントはビジネス資料作成に欠かせないツールですが、「見づらい」「伝わりにくい」資料になりがちです。魅力的で分かりやすいプレゼン資料を作るためには、以下の基本テクニックをマスターしましょう。

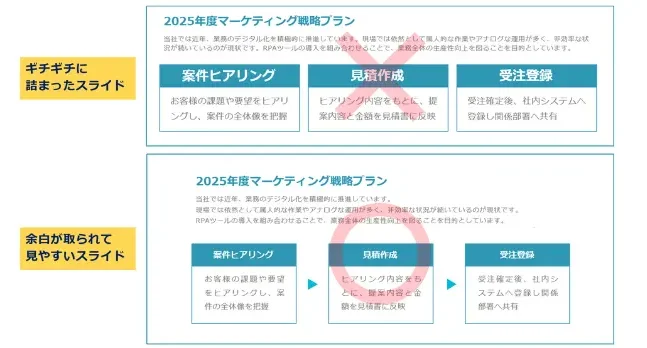

余白を活かす

スライドいっぱいに情報を詰め込むのではなく、スライドの端から10〜15%程度の余白を設けることで、窮屈さを解消し、洗練された印象を与えます。

配色を2〜3色に絞る

スライド全体のまとまりと視認性を向上させるために、メインカラー+補助色という形で2〜3色に絞ることを意識しましょう。背景色や強調のための「色アミ(ベタ塗り)」も、1〜2種類に絞り、意味づけを明確にすると効果的です。

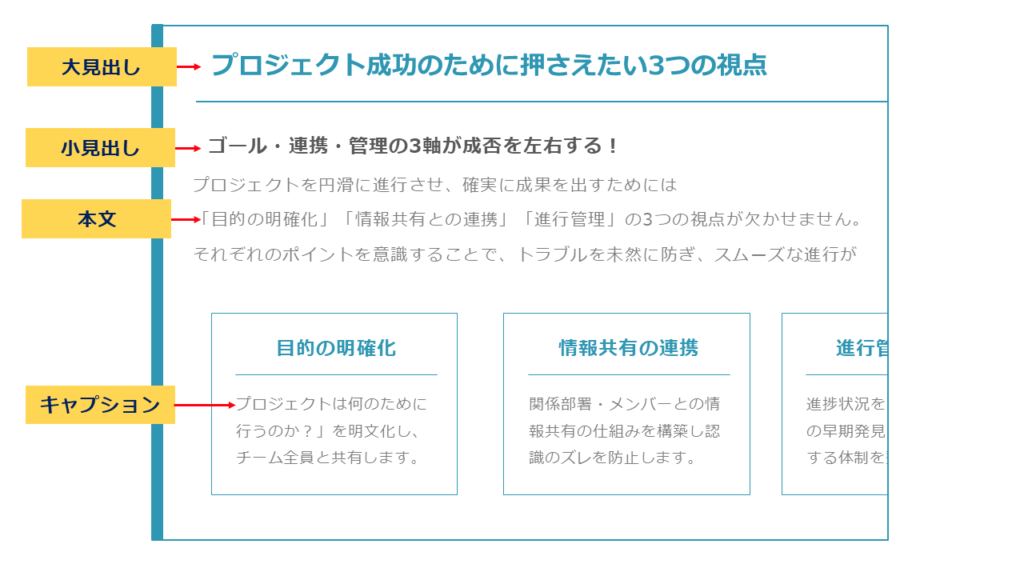

フォント選びと強調のテクニック

読みやすく信頼感を与えるフォントを選び、資料内では1〜2種類のフォントを使い分けるのが基本です。

大見出し、小見出し、本文、キャプションといったスタイルの使い分けで情報整理を行い、重要なメッセージはフォントサイズ、太字、色、アイコンなどで視覚的に強調しましょう。ただし、強調しすぎは逆効果です。

アイコン・画像の活用

アイコンは情報を瞬時に理解させ、デザインにメリハリと視覚的なアクセントを加えます。

テイストを統一し、意味を持たせて配置することがポイントです。画像も、不要な背景のトリミング、周囲の余白確保、トーンや色味の統一を意識することで、「魅せる」要素として活用できます。

図形とグラフのビジュアル戦略

データは図形やグラフで視覚的に伝えることで、説得力が増します。

グリッド型、横並び、階段型、円形・ダイヤ型など、情報の特性に合わせたレイアウトを選択し、視線の流れを意識しましょう。

図形を見やすく整えるためのコツとして、罫線は細めに、角の丸みは控えめに、コントラストを意識することが挙げられます。

レイアウトの品格は「揃え方」で決まる

「揃える」という基本的なルールを徹底することで、スライド全体の印象が美しく整います。

要素の配置を左揃え、中央揃えなどで統一し、アイテム間のズレをなくすことで、プロフェッショナルな完成度になります。

魅力的なパンフレット・カタログ制作の秘訣

紙媒体のパンフレットやカタログは、手に取った時の第一印象が非常に重要です。キャッチコピーやデザインだけでなく、用紙や形状、加工に工夫を凝らすことで、競合の中から「目立つ」存在となり、中身まで読んでもらえる可能性が高まります。

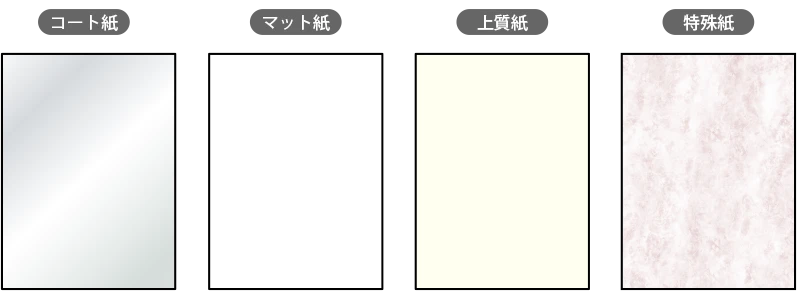

用紙選びの基本

パンフレットやカタログではよく使われる紙の種類の傾向が異なります。

パンフレットでは、商談用パンフレットは写真が映え、かつメモも書き込みやすいマット紙、展示会配布用パンフレットは、光沢感があって目を引くコート紙、そしてブランドパンフレットなどでは、パンフレットのデザインやブランドイメージに合わせ、特殊紙が使われるケースも多くあります。

パンフレットよりもページ数が多くなるカタログでは、表紙と本文ページで使われる用紙を変更することもあります。表紙は少し厚めでしっかりとしたものにし、本文ページでは薄めの用紙を選び、全体の重さを抑えるといった具合です。

カタログでは、デザインに加え、保管時の耐久性も重視されるため、特に表紙ではデザイン以外の配慮も必要になります。

- コート紙

なめらかで、光沢のある仕上がりが特徴。発⾊がいいので、写真をきれいに⾒せたい場合やビジュアルを重視したい場合には、この「コート紙」がオススメです。

- マット紙

コート紙に⽐べると発⾊が控えめになるので、落ち着いた印象や、上品さを求めるパンフレットの場合には「マット紙」がオススメです。

- 上質紙

表⾯コーティングがされていない⽤紙です。ナチュラルで落ち着いた印象やシンプルで親しみやすいデザインのパンフレットには上質紙がマッチします。

- 特殊紙

凸凹のある紙やざらざらした紙、メタリックな紙や半透明な紙などたくさんの種類があります。印刷物としても特殊な仕上がりになりますので、⾼級感の演出や他社と差別化する際にオススメです。

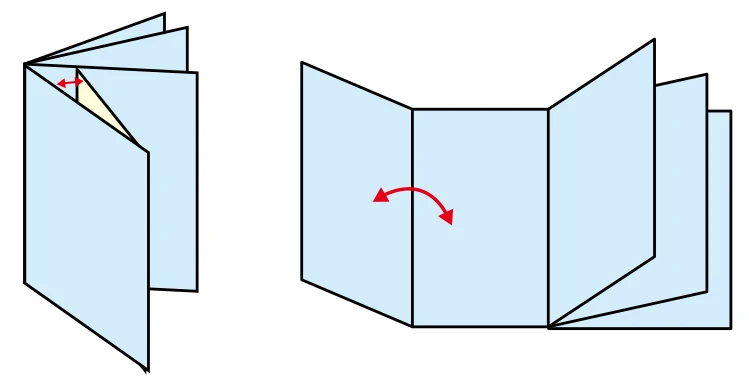

折加工と綴じ加工の基本

パンフレットの形状を決定づける折加工には、二つ折り、片観音折り(巻き三つ折り)、両観音折、蛇腹折などがあります。

綴じ加工では、ページ数に応じて中綴じ(約30ページまで)や無線綴じ(30ページ以上)を検討します。

折加工

| 二つ折り | 片観音折り (巻き三つ折り) | 両観音折 | 蛇腹折 |

|  |  |  |

| 仕上:4ページ | 仕上:6ページ | 仕上:8ページ | 仕上:8ページ |

| 最もシンプルで一般的な折り方、二つに折るだけです。 A3サイズの紙を二つ折りにしてA4サイズにするなど。 | 情報を段階的に見せるのに適した折り方。最初に開いたときに概要を伝え、さらに開くと詳細な情報が現れるように設計できます。 | 観音折りは、中央に向かって両側を折り込む形状。開いたときに大きなビジュアルやメッセージを一気に見せることができます。 | ジグザグに折りたたむ形状。折り目ごとに異なる情報を配置でき、ストーリー性のある内容を伝える際に便利です。 |

綴じ加工

| 中綴じ | 無線綴じ |

|  |

| 30ページ程度まで | 30ページ以上 |

| パンフレットの中央をホチキスで留める方法。ページ数が少ないパンフレットに適しており、コストを抑えつつも見やすい仕上がりになります。 | ページを糊で接着してまとめる方法。中綴じに比べてページ数が多いパンフレットに適しており、高級感を出したい場合や、情報量が多い場合におすすめです。 |

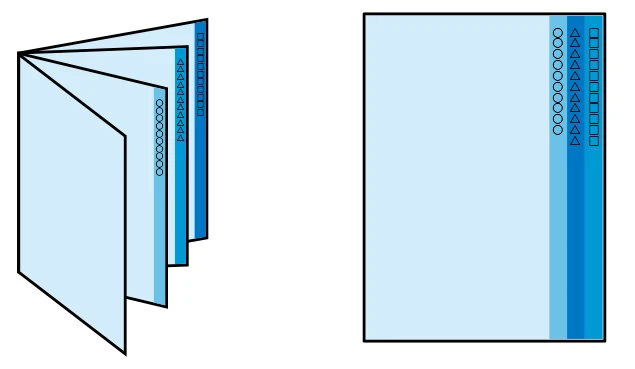

目立つためのひと工夫

- 表紙の「折り返し」

表紙に折り返しを設けることで、最初のページを開いたときに実質3ページ分の見開きサイズになり、インパクトのあるメッセージやビジュアルを訴求できます。

- 表紙を縮めて「ツメ」を見せる

ページごとのツメ見出し(サイドインデックス)を表紙を閉じた状態でも見えるようにすることで、中面への誘導がしやすくなります。

- 表面加工

視覚だけでなく触覚にも訴えるために、PP加工(グロスPP、マットPP)、UVニス加工(スポットUVニス加工)、箔押し、空押しなどの表面加工を検討します。これにより、高級感や特別感を演出できます。

インデックスの活用

カタログにおけるインデックスは、読者が目的のページを素早く見つけるための手がかりです。

目次、表紙・裏表紙、企画ページ、索引、サイドインデックスなど様々な種類があります。

読者のニーズに合わせて、カテゴリ別、利用シーン別、価格帯別などのインデックスを作成することで、使いやすさが格段に向上し、商品購入を後押しします。また、商品構成の全体像を見せたり、新商品や人気商品を際立たせたりすることで、アップセルやクロスセル、新規ユーザー獲得にも繋がります。

デザインアイデアを生み出す思考法と対処法

良いデザインアイデアは、「ひらめき」だけでなく、明確なプロセスと実践的なテクニックによって生み出されます。

良いアイデアを出すための5つのステップ

良いアイデアを生み出す際は、以下の5つのステップで進めるとスムーズです。

- まず最初に何を求められているか探る(ヒアリングの精度がアイデアの完成度に直結)

クライアントの最終的な目的(売上増加、ブランド認知度向上、負担軽減など)や、彼らが「できない」または「できる」と思っていることを深くヒアリングし、アイデアの引き出しを蓄積します。予算、時間、裁量権の把握も重要です。 - 何を提供できるか考える(提供するのは、成功までの道筋(ストーリー))

クライアントの課題を明確にし、それを克服するための具体的なアイデアや解決策を提案します。従来の枠にとらわれず、Webや動画、AR/VRなど新しい接点や媒体、作業効率化なども視野に入れます。 - どんな発想や展開が必要か検討する(常識を超えるために、単純に真剣に考える)

競合他社の事例研究、顧客からのフィードバック分析、異業種からのインスピレーションなど、あらゆる手段で新しい発想にアプローチします。「なぜ?」と自問し続け、既存の枠組みを超えた新たなデザイン展開を探求します。 - それを実現するためにどんな方法があるか調べる(知らない状態から、良いアイデアは生まれない)

良いアイデアは十分な知識と情報から生まれます。クライアントを取り巻く市場環境、行政の動向、競合施策、マーケティング先進国の手法、新しい媒体や技術など、幅広い情報収集を行い、アイデアを「実現化」するための方法を探ります。 - 組み合わせたり、視点を変えたりしてオリジナリティを出す(アイデアは組み立てるもの)

アイデアは、複数の要素を組み合わせることで生まれます。手法、形状、配色、メッセージなど、一つ一つはありきたりでも、それらを融合させることで目新しさや独自性が生まれます。異なる知識や概念、技術を交差させ、異文化や異分野の専門知識を取り入れることも有効です。

実践的なヒントとしては、手書きのラフスケッチで無数のアイデアを形にすること、トレンドを追いかけつつも独自性を保つこと、環境を変えて集中すること、趣味や興味からインスピレーションを得ることなどが挙げられます。

また、デザインアイデアが出ずに行き詰まってしまった場合でも、対処法があります。

- ブレインストーミング

一人で解決策が見つからない場合、チームメイトや友人とブレインストーミングセッションを設定し、多様な視点から新しいアイデアを引き出します。

- 過去の作品を見直す

自分が過去に作成したデザインや、業界内外の成功したプロジェクトを見直すことで、新たなアイデアやアプローチのヒントを得られます。

- 寝る(寝かす)

アイデアが全く出ない時や、ある程度固まったアイデアを客観的に見たい時に、「ひと晩寝かす」ことで、翌日すっきりした頭で見た時に改善点や新しいアプローチが見えてくることがあります。

- AI技術を活用する

近年の技術進歩により、AIはデザイン分野で非常に有用な補助ツールとなっています。AIによるデザインアシスタントは、初期コンセプト生成、色の選択、レイアウト提案など多岐にわたる作業をサポートし、新しいアイデアを生み出す参考になります。

まとめ

本記事では、伝わるデザインを実現するための基本原則から、具体的なパワポ資料やパンフレット・カタログの作成術、そしてアイデア出しの方法までを解説しました。デザインは「センス」だけでなく、「工夫とルール」が重要です。

- 整える

レイアウトやフォント、色を統一し、資料全体をすっきりさせる。

- 減らす

要素を詰め込みすぎず、見せたい情報だけを厳選する。

- 伝える

視線の流れを意識し、強調したい情報に自然と目が行くように工夫する。

これらのポイントを意識することで、あなたのデザインは格段に向上し、より強力に提案や交渉をサポートしてくれるはずです。

デザインは常に進化しており、トレンド、ツール、テクノロジーにアンテナを張り、常に学び続ける姿勢が重要です。