会社案内は、単に企業情報を並べただけの資料ではありません。

企業の想いやビジョン、強みを伝える役割を持ち、採用や営業の現場では「企業の顔」として大切な役割を果たします。

そして、その印象は企業イメージにも大きく影響します。

この記事では、会社案内の制作の手順、仕様決定やデザインのコツについて解説していきます。

目次

会社案内とは

会社案内は、企業の現在の姿や活動内容、そして描いている未来像を伝えるものです。

言い換えれば、企業が読み手に向けた約束を「目に見える形」にしたものとも言えます。

また、会社案内は、一般的に思い浮かべる企業メッセージを載せた会社案内だけでなく、コンセプトブックやCSRレポート、採用向けの冊子、サービスガイドなども広い意味では会社案内に含まれます。

目的や読み手に合わせて、その内容は実に多彩です。

会社案内制作の手順

会社案内を制作する際の流れとポイントについて解説していきますが、基本的に制作会社やデザイン会社などと進めることが一般的です。

これからご紹介する制作の流れについてはタクトシステムで実際に行っているフローになります。

- 企画・構成

- 仕様検討(ページ数、綴じ方や折り方を決める)、誌面デザイン(デザインフォーマット作成)

- DTPデータ作成(初校・再校・念校)

- 色校正

- 最終確認(校了)~印刷へ

この中で主に「企画・構成」「仕様検討」「誌面デザイン」の部分がデザインに大きくかかわります。これらの工程でのデザイン制作のコツを紹介します。

目的を明確にする企画・構成

会社案内の目的

効果的な会社案内を制作するためには、目的を明確にし、一貫性を持って制作を進めることが鍵となります。

デザインから決めるのではなく、まずは「誰にどのような内容を伝えたいのか」を明確にしましょう。

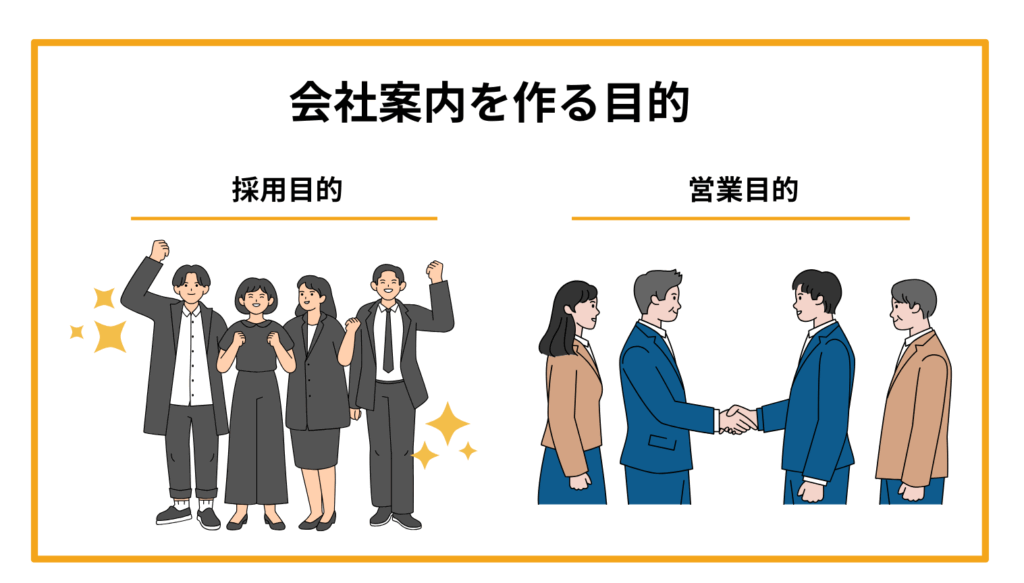

会社案内を作る目的は、大きく「採用」と「営業」の2つに分けられます。

・採用目的の場合

企業のビジョンやミッション、働きがいを丁寧に紹介することで、求職者が自分の価値観やキャリア目標と合うかどうかを判断しやすくなります。スタッフの働く様子を写真などで見せるのも、企業にマッチする人材を引きつける効果的な方法です。

・営業目的の場合

企業の歴史や実績、受賞歴、お客様の声といった情報を盛り込むことで信頼性を伝えられます。特に新規顧客に対しては、良いイメージを持ってもらい、信頼感を高めることにつながります。

会社案内に盛り込む内容

会社案内は、製品カタログやチラシとは役割が異なり、企業の魅力や強みを伝え、競合他社との違いを示す「企業の顔」となる重要なツールです。読者は顧客だけでなく、株主や取引先、求職者、従業員など幅広い関係者が想定されます。

制作の際に注意したいのは、「伝えたいこと」を一方的に並べるのではなく、「読み手が知りたいこと」を的確に盛り込むことです。そうすることで、初めて手に取った人にも企業の姿が伝わりやすくなります。

たとえば、会社案内には次のような情報を入れると効果的です。

- 会社の基本情報

設立年、所在地、従業員数、資本金、事業内容など - 経営理念・ビジョン

企業の使命や価値観、将来の目標 - サービス・製品概要

どんな人に役立つのか、そのメリットや用途 - 実績や事例

導入事例や顧客の声など、信頼を高める要素 - 問い合わせ先

電話番号やメール、担当者名など具体的な連絡先

これらを「自分たちの言葉」で丁寧に伝えることで、読み手に共感や安心感を与え、信頼関係を築くきっかけになります。

デザインが語る「会社の姿勢」

会社案内では、上記で紹介した基本情報のほかに、全体を通して語られるストーリーを盛り込むことも忘れてはいけません。

ブランドの歴史や現在、そして未来へのビジョンをストーリーテリングの手法を用いて描くことで、読者はブランドの価値観を心に深く刻むことになります。

なお、ストーリーテリングについては下記の記事でも詳しく紹介しておりますので、参考にご覧ください。

関連記事:カタログに「物語」を。ストーリーテリングで伝わるカタログづくりのすべて

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/storytelling/

目的に合わせた仕様の決定

会社案内の目的と掲載内容が固まったら、仕様やデザインの検討に入ります。

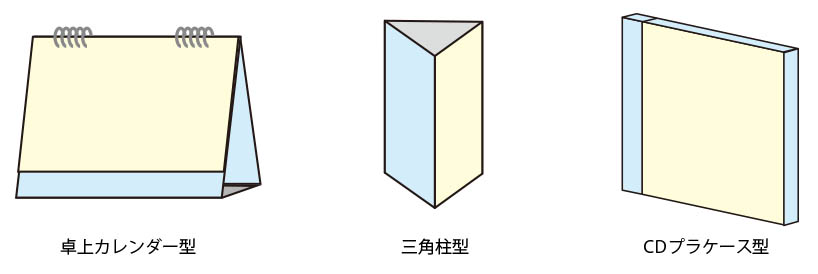

目的に合わせた形状・折り方の選択

仕様の検討では、読者ターゲット層や利用シーンを加味しつつ、ページ数や、印刷かデジタルブックかなどの仕上がり形状を決定します。

印刷の場合、目的や使用シーンに合わせて形状や折り方を工夫することで、より効果的に情報を伝えることができ、また、他社との差別化を図ることができます。

印刷の場合の仕様の具体例をいくつか紹介します。

中綴じ冊子タイプ

一番ベーシックな中綴じ冊子は、サイズがA4またはB5で、ページは8ページ、12ページなど4の倍数で構成するのが一般的です。

掲載したい情報量に応じてページ数を調整できるのと、写真や紹介文などを見やすく載せられることがメリットです。

折り加工タイプ

二つ折りや三つ折り、四つ折りなど、折り加工を利用した会社案内もおすすめです。

冊子タイプとは異なり、簡易的な会社案内となりますが、コンパクトに伝えたい情報だけを掲載できることがポイントです。

たとえば、商談で利用する場合など、じっくりと会社案内を読んでもらう時間がないシーンでも、効率的に情報を伝えられます。

ポケットファイルタイプ

ポケットファイルに入れるタイプも人気があります。

ファイルの内側にポケットが付いているため、複数の会社概要資料を入れたり、名刺を入れたりするときに便利です。

さらに、DVDやノベルティを入れたい場合もポケット部分を活用できるため、相手に渡したいものが多いときにおすすめの仕様です。

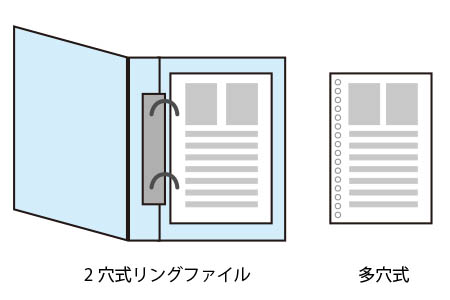

リングファイル(ルーズリーフ)タイプ

リングファイルタイプは、それぞれのページを自由に抜き差しできるので、会社案内の内容が頻繁に変わるときなどにおすすめです。

ファイル部分を厚紙にするなどして高級感も演出できます。

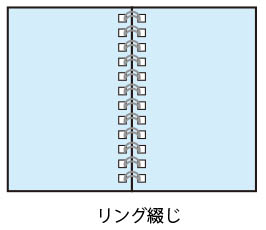

リング綴じタイプ

中綴じと同じ使いやすさを持ちつつ、抜き差しも可能なタイプです。

ノド側を完全に開くことができて読み書きしやすい特徴があります。

左ページに会社紹介を掲載して右ページをノートページにすると、会社説明会で得た内容をメモできるなど、リクルート用にもおすすめです。

サイズや形状でユニークな印象を与える

折り方や綴じ方のほかにも、サイズを小さくしたり大きくしたり、変形するだけでも与える印象は大きく変わります。

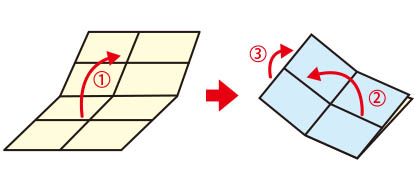

ポスター型

広げるとまるでポスターのような会社案内は、A1サイズの大きい紙を3回折りたたんでA4サイズに仕上げます。

ポスター型の会社案内をつくるメリットとしては、この大きな紙面にしかできない表現が可能になるということ。

例えば、会社の変遷や商品やサービスの進化を紹介したり、事業群を大きな同一紙面に並べて紹介することで、一見関連していないように見えていた事業にも連動性が見えてきて相乗効果をアピールできます。

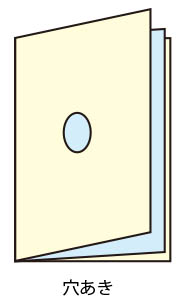

穴あきや角丸など抜き型

規則性のある穴を開けることで、次のページには何が書かれているのだろうという興味を持たせることが可能です。

企業イメージや商品を連想させる形の穴にすると、それに関連したストーリーを与えることができたり、2次元の誌面よりも面白いデザインが可能になります。

立体化や材質でインパクトを重視する

コンセプトブックやブランドブックのようにインパクト重視なら、立体的な形状もおすすめです。

立体的な会社案内を作る企業は少ないので強く印象に残ることはもちろん、ノベルティのような効果も発揮します。

卓上型

自社のロゴや商品をデザインに取り入れることで、デスク上など目につく場所に置いてもらいやすく、自然に意識づけができます。

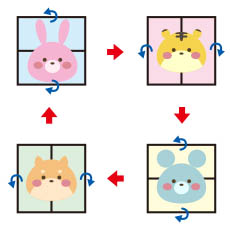

絵柄が循環する4面カード

縦開き、横開きを交互にすることで、4種類の絵柄を見ることができるカードです。

4つの絵柄は循環するので、ストーリー性を持たせデザインが可能です。

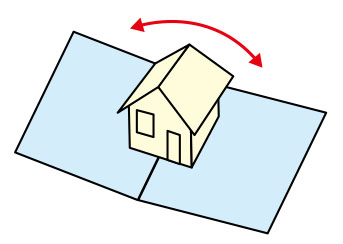

ペーパークラフト

仕掛け絵本のように、会社案内を開くと商品が立体的に飛び出すデザインです。

飛び出すものは会社案内の内容と関連したものにすることで、2次元のフラットな誌面よりも、より印象的にアピールできます。

暗記カード

赤フィルムのシートを同梱し、フィルムを重ねると赤い文字や絵柄だけが見えなくなる仕掛けです。

クイズ感覚で会社について理解してもらうなど、学生時代を思い出しつつ、楽しみながら会社について知ってもらえます。

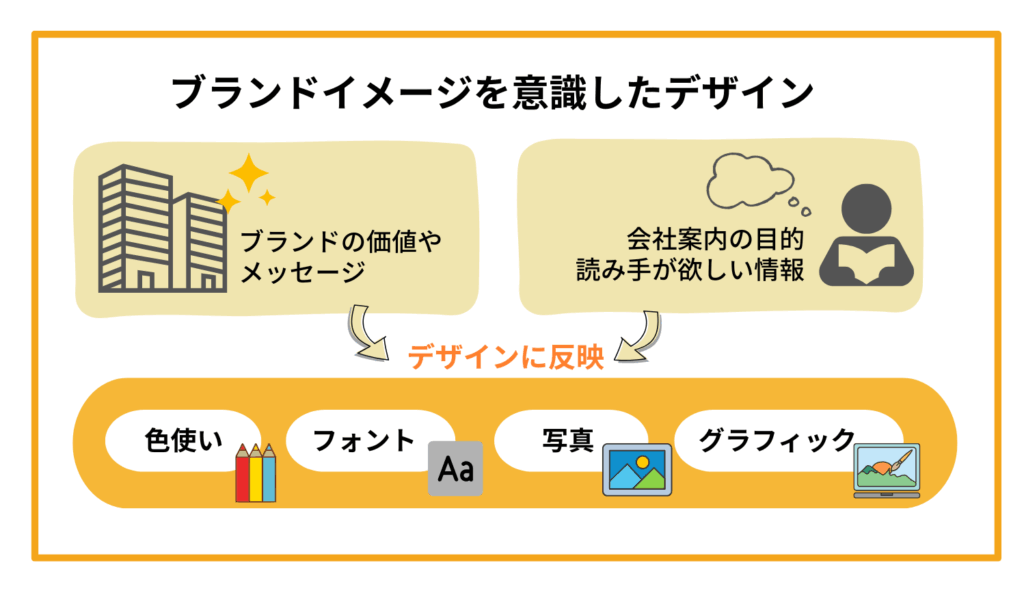

ブランドイメージを意識した誌面デザインのポイント

全体の構成が固まったら、次は誌面デザインの検討へと進みます。

デザインでは、色使いやフォント、レイアウト、写真やグラフィックに至るまで、ブランドイメージを意識して一貫性を持って選ぶことが大切です。それら一つひとつが、ブランドの価値観やメッセージを伝える役割を担います。

実際の制作では、目的や読み手に合わせてデザインの工夫を行っていきます。

例えば、建設現場向けのパンフレットのケースで、建設業界にありがちな堅いイメージから脱却するため、白を基調とした洗練されたシンプルなデザインにする…このように、会社案内の役割や狙いを考えてデザインすると、より強く印象に残る冊子になります。

関連記事:【制作実績】建設現場向けDXソリューションパンフレット

https://irodori.tactsystem.co.jp/blog/works_pamphlet_1/

企業が高級感を大切にしているのか、親しみやすさを重視しているのか、安全性を強みとしているのかといった「企業の姿勢」をデザインで表現できると、ブランドイメージの形成に大きく貢献できます。

会社の姿勢を伝える表紙デザインのパターン

同業他社の会社案内と横並びになったとしても、目に留まりやすい表紙にするためには、ビジュアル(視覚効果)をしっかり吟味することが必要です。

一般的にデザイナーがデザインを検討する際は、以下のようなことを意識します。

- 企業ロゴ周辺に十分な余白を取ること

- 印象的なビジュアルの組み立て

- 読みやすいキャッチコピー

- 認識しやすいメリハリのある配色といったことを意識します。

これを踏まえたうえで、表紙デザインにはいくつかパターンがあります。

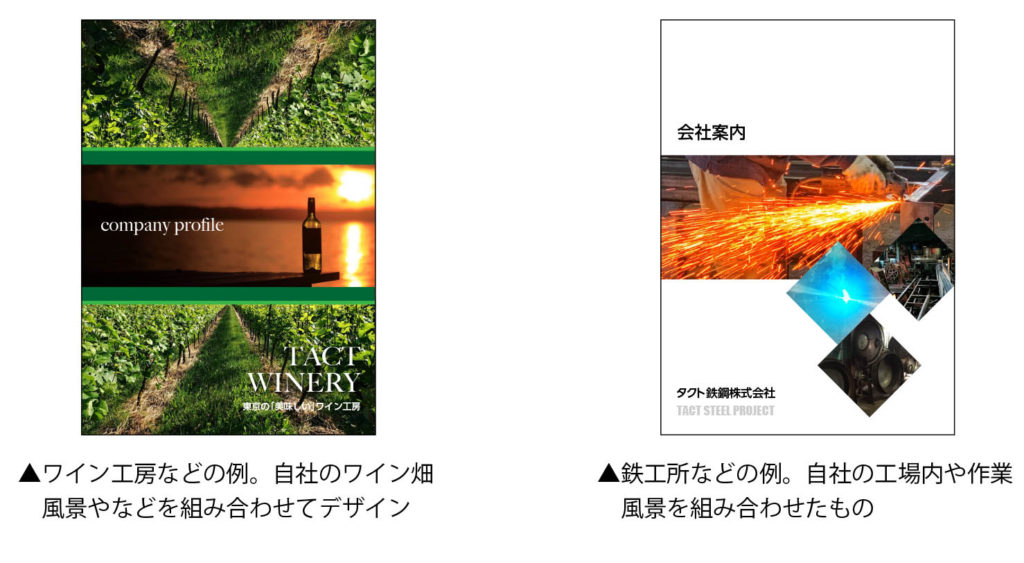

写真ベース

写真ベースの表紙デザインでよく使われるのは、風景写真と自社の製品の写真です。

風景写真で構成する場合は、他の会社案内などと雰囲気などが被らないように、複数の写真を組み合わせるなどの加工で、会社の持ち味や個性が出るように編集します。

また、普段、一般の人が見ることのできない工場の様子など、より詳しく知りたいと思わせる風景写真を選ぶ場合もあります。

製造メーカーなどで、主力製品がある場合はその製品の写真を使用することがあります。

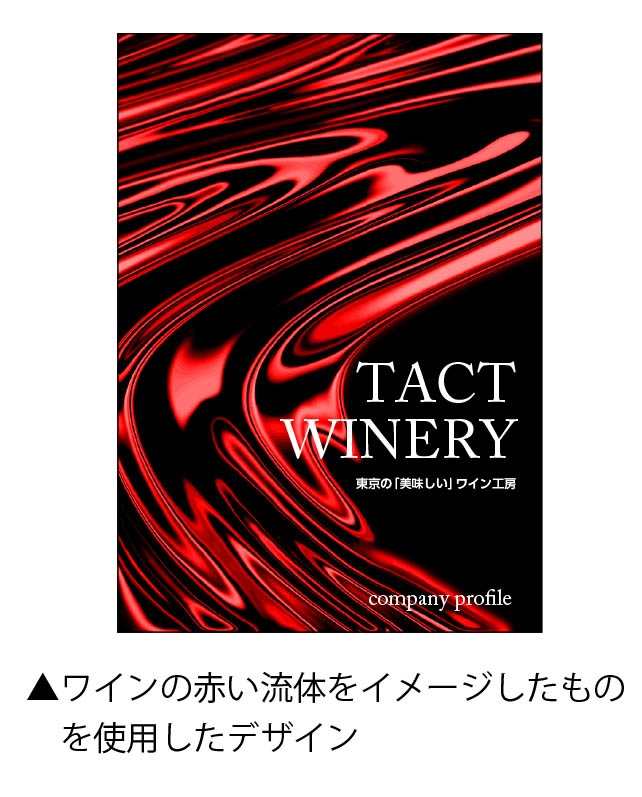

イメージベース

主にサービス事業を展開しており製品を持たない場合は、事業に関連したイメージを用いてデザインを作成することが多くみられます。

例として化学メーカーは幾何学模様、製図を行う会社は図面をイメージしたデザインを用いるなど、その会社の特徴が伝わりやすいものを素材としてデザインしていきます。

この場合は、イメージをメインに使用しつつ、下記で紹介するコーポレートカラーや企業ロゴも同時に用いて、複合的かつ効果的なデザインを組むことが多いといえます。

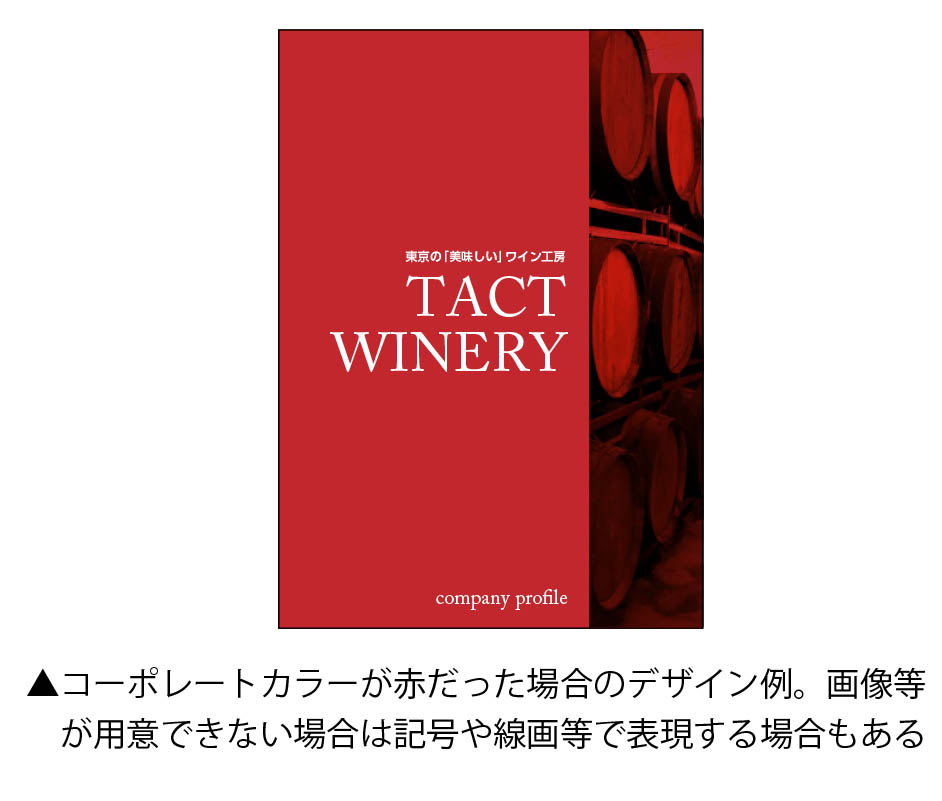

コーポレートカラーベース

企業にコーポレートカラーがある場合、メインカラーとして使用します。

コーポレートカラーには企業の個性統一の意図もあり、それぞれのカラーには役割など、選ばれた理由があります。

制作会社にデザインを依頼する際には、コーポレートカラーの成り立ちや、企業の価値観を共有しておくとよいでしょう。

企業ロゴベース

企業ロゴのみのデザインにするためには、ある程度の認知度が必要です。

さらに、ロゴについてのガイドライン(VI規定)がある場合は、取り扱いに注意をしながらデザインをしていきます。

イラストベース

手作り感・親しみを感じさせる目的などでは、柔らかいタッチの手書きイラストは効果的です。

フリーイラストの使用や新規発注をすることが一般的ですが、パブリックドメインを用いた事例もあります。

パブリックドメインとは、創作者の没後、定められた著作権などの権利の保護期間が過ぎ、誰でも使うことができるようになった創作物のことで、著作者が著作権を放棄した場合にパブリックドメインになります。

権利の保護期間は国により異なりますが、日本では原則70年です。

製品イメージベース

自社の主力製品をメインにデザインする製品イメージベースも、自社の強みをわかりやすくアピールすることができて効果的です。

例えば、粉末や液体の調味料などでは、製品“そのもの”の見た目よりも製品パッケージの方が認識されやすい場合があります。

製品そのものの写真よりも、世間に認知されているイメージを利用するデザインです。

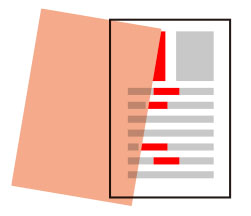

随時確認・修正を行いながらのデータ作成

デザインが固まったらDTPデータの作成を行っていきます。DTPとは原稿を紙面に落とし込んでいく作業のことです。

初校・再校・念校と確認をし、修正があれば赤字を入れて戻すという作業を行うことで、間違いがなくクオリティが高い会社案内に仕上がっていきます。

ポイント:依頼時に事前に用意しておくもの

・RFP(提案依頼書)

目的、予算、ターゲット(読み手)、仕様など要望をまとめたもの

・VI(ビジュアル・アイデンティティ)規定

ロゴマークや配色の意味もわかれば調べておく

・その他の資料

ライバル会社の会社案内や、過去の自社の会社案内の変遷がわかるもの、希望があればビジュアルイメージのサンプルなど。

特に、VI規定は制作会社が依頼する会社を知るために重要なものです。

会社の理念や将来像を、会社案内に反映させるためにも準備しておきましょう。

少しの差も妥協しない<色校正から印刷へ>

本印刷前に、色校正を行い、色味の確認と最終確認をします。

製品の色味には特に気を付けたいところで、ちょっとした配慮が大きな違いになります。

色校正の種類には複数の種類がありますが、予算と色味へのこだわりによって選択してください。

校了になったら印刷、製本へと移り、会社案内が完成します。

まとめ

会社案内は、企業の魅力や信頼性を伝える重要なツールです。

効率よく制作するためには、まずは企画・構成の段階で目的を明確にすること。

そして、読み手が知りたい情報を盛り込みつつ、ブランドイメージを一貫してデザインに反映させることが良い会社案内を作る鍵となります。

その際、形状や折り方、製本の工夫や立体的な表現など、目的やターゲットに合わせた演出も有効です。

自分のアイデアだけでは物足りない時は、プロのデザイナーのサポートを受けることもおすすめです。

単に情報を伝えるだけでなく、印象に残る会社案内制作を目指していきましょう。