校正の種類である「校閲」と「校正」。

なんとなく似ているけど、実は役割もチェックポイントも異なります。

カタログ制作の現場では、この2つの作業が“ミスを防ぐ「最後の砦」。今回は、制作会社タクトの現場で実践している校閲・校正の工夫を交えながら、その違いや具体的なミス防止の考え方についてお話しします。

目次

校閲ってなに?校正と何が違うの?

まずはじめに「校閲」と「校正」という言葉の意味について解説します。

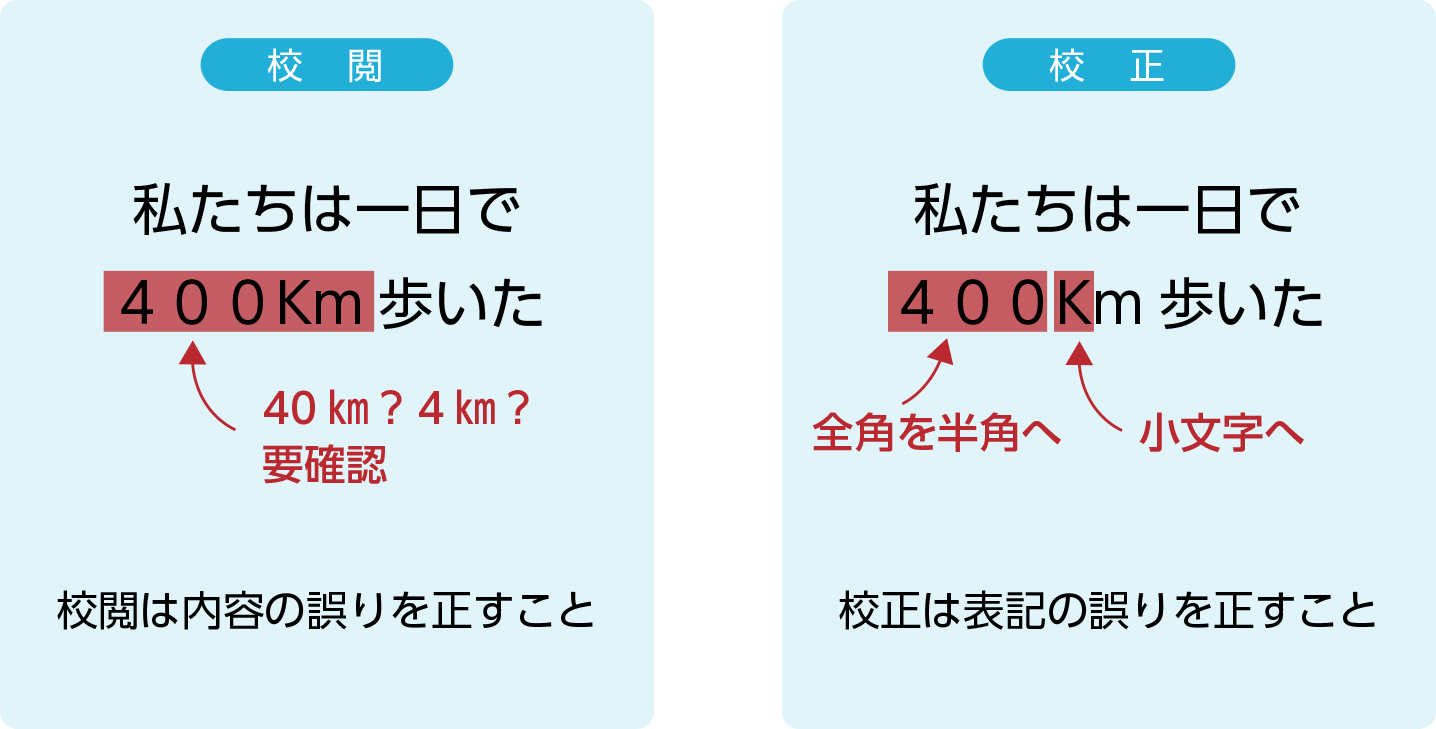

校閲

原稿の中身を読んで、その意味や内容などをチェックして不備を正すこと。

校正

原稿の中身は読まないけれど、指示通りに紙面が作成されているかをチェックし、不備があれば正すこと。

校閲と校正はどちらも“ミスを正す”作業ですが、チェックする視点や目的が大きく異なります。

では、実際にどんな点をどう見分けているのでしょうか?

校閲の具体例 「製作」と「制作」

ここでは、校閲の具体的なチェック例をひとつご紹介します。

たとえば、「カタログ製作」と「カタログ制作」。どちらもよく見かける言葉ですが、実は使い方に違いがあります。

「製作」は、機械や道具を使ってモノをつくるときに使う言葉で、映画や機械製品など、比較的大きなものに使われることが多いです。

一方で「制作」は、絵画や工芸品、書類や本など、クリエイティブな作業を伴うものに使われます。

つまり、カタログのように文章やデザインを通じて作られるものには、「制作」が適切です。

誌面に「カタログ製作」と書かれていた場合、校閲では「制作」へ修正するよう指示することになります。

※ただし、このような言葉の使い分けには諸説あり、ケースによっては判断が分かれることもあります。厳密に使い分ける必要がある場面では、確認をとるのが安心です。

カタログをつくる場合の校閲とは?

カタログをつくる場合の校閲の目的は、主に指示原稿を読み込み、整合をとることにあります。

カタログには品名・品番・価格など、一文字の見落としも許されないものがたくさん掲載されます。さらに、この品名・品番・価格などの情報は商品情報ページ以外にも複数個所に記載されていたりなどします。例えば、前半の特集ページに新商品情報を掲載し、詳細を商品情報ページに掲載したりなど、といった場合です。

他にも、目次、比較一覧表示、索引などといった形で情報を加工して掲載する場合もあります。ページ数量が増えるほどに複雑になりますが、ある一か所の品番が変更されると、他にも直さなければならない個所が複数でてくることは、よくあります。

校閲といった場合には、そのような複数個所の直し内容を整理しながら、カタログを仕上げていくことを指します。

「直しモレが多い!」はなぜ起こるのか?

自社でカタログを制作されているお客様やリニューアルをご検討中のお客様から「直しモレが多い!」というお話は非常によく聞きます。

なぜ「直しモレ」が起こるのでしょうか?

これは、手作業で行ったことに対してしっかりチェックをしていないから、ということになりますが、ここで登場するのが、「校閲」と「校正」です。

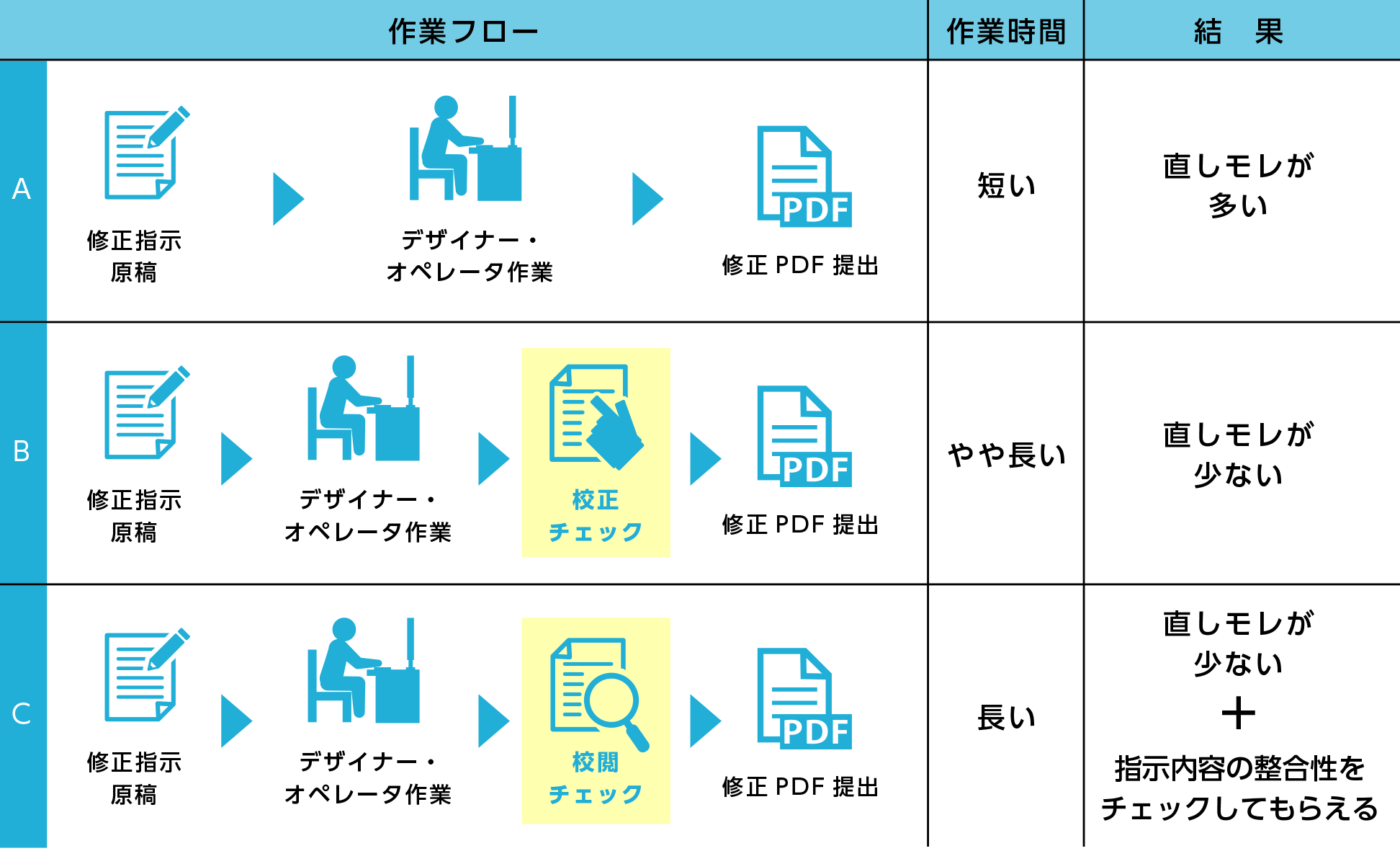

以下に、A・B・Cの3パターンを見てみましょう。

手作業で行ったことを、そのあとに別の者がチェックするかしないか、で直しモレ頻度はやはり大きく変わります。

校閲チェックが入れば、その指示が正しいかどうかまでチェックすることが可能です。ただ、その分どうしても作業時間が長くなってしまいます。

何を優先するかは状況にもよりますので、最適なチェック体制を構築するようにしましょう。

プロが実践する「校正・校閲」でミスをゼロに近づける方法

ミスを限りなくゼロに近づけるには、どんな視点で原稿をチェックすればいいのでしょうか?

カタログ制作の現場では、プロならではの独自の工夫が日々積み重ねられています。

ここからは、校閲・校正の精度を高めるために実践されている具体的なチェックのコツをご紹介します。

ダブルチェックを行う

まず、時間やコストに余裕がある場合にぜひ取り入れたいのが、1人ではなく2人以上で確認を行う「ダブルチェック」です。

これは、もっともシンプルかつ効果的にミスを減らせる方法のひとつです。

1人で見直すと、どうしても見慣れてしまった内容や、思い込みによってスルーしてしまうミスがあります。

しかし、別の人がチェックすると、異なる視点や感覚で内容を見るため、自分では気づけなかった誤りに気づける可能性がぐんと高まります。

特にカタログのように、細かい数値や表記の整合性が求められる場面では、「ダブルチェックしておけば防げた」というケースが多くあります。

そのため、スケジュールに余裕があるときほど、複数人での確認を標準フローにしておくことが、品質向上につながります。

「間違いがあるかもしれない」という視点で見る

校閲や校正でまず意識したいのは、「正しい」前提ではなく、「間違っているかもしれない」という視点でチェックすることです。

一見すると問題なさそうに見える情報でも、思い込みでスルーせず、最初から疑ってかかる姿勢が大切です。

少しでも気になる点があれば、その違和感を見逃さずに、丁寧に確認していくことが重要です。

地道で手間のかかる作業ではありますが、この“疑う目線”こそが、仕上がりの精度を大きく左右します。

カタログ構造を理解する

カタログの内容をチェックするときは、単に原稿だけを見るのではなく、そのカタログがどんな構造でできているかを理解しておくことも大切です。

たとえば、ある修正が他のページにも影響していないか、品番や記号の意味にズレはないかなど、構造を把握していれば気づけるミスも多くあります。

また、スペック表の数値がグレードごとに変化するような法則性を知っておくと、パッと見ただけで「あれ?」と違和感に気づけることもあります。こうした仕組みを理解しておくことで、表面的な確認だけでは見逃してしまうミスにも、いち早く対応できるようになります。

製品をよく知る

カタログに載せる情報の正確さを高めるには、その製品をどれだけ深く理解しているかがカギになります。

実物に触れることができれば、細かな仕様の違いや注意点にも自然と気づけるものです。たとえば、「ふたの裏の構造」や「電池の向き」など、細かい部分まで理解しておくと、原稿と実際の仕様との食い違いにもいち早く気づけるようになります。

でも、実物が手に入らないこともあります。そんなときは、プレスリリースや過去の資料、メーカーから提供されたデータなど、できるだけ多くの情報を集め、製品についての理解を深めておくことが大切です。

まとめ

「校閲」と「校正」は、どちらも“間違いを見つけて正す”という目的は同じですが、チェックする視点や内容には明確な違いがあります。

この違いを正しく理解した上で、それぞれの工程を丁寧に実践することが、最終的なクオリティを大きく左右します。

一見すると地味な作業の積み重ねですが、それこそが、見る人に安心感を与える精度の高いカタログ制作につながります。

印刷物やカタログの品質に少しでも不安がある方は、ぜひ一度タクトシステムにご相談ください。

“ミスをゼロに近づける仕組み”とともに、より良い制作のお手伝いをさせていただきます。