カタログ制作の費用は、内訳を把握し、見積書の読み方を押さえるだけでムダなくコントロールできます。

本ガイドでは正しく発注して、依頼元も依頼先制作会社もWin-Winの関係が築けるよう、「内訳と相場」「見積のチェックポイント」「コストを下げるコツ」「発注〜契約でのブレ防止」を順番にやさしく整理します。

目次

カタログ制作の見積書の内訳と相場(何にお金がかかる?)

カタログ制作を外部に依頼すると、まず送られてくるのが「見積書」ですよね。

でも、初めてカタログ制作を担当する人にとっては、項目と金額がずらりと並んでいて「何がどこまで含まれているのか」「どこで費用が増えるのか」が少しわかりにくいかなと思います。

そこでまずは、代表的な項目をまとめた以下の『見積書のイメージ(簡易版)』をご覧ください。

実際の見積は案件ごとに、ページ数・直し回数・写真点数・紙や加工・納期などを加味して金額が変動します。

| お見積書(例) ※A4 100ページ想定 3,000部書(例) | ||||

| 番号 | 内容 | 数量 | 単価 | 金額(税別) |

| ① | 企画・構成費 | 一式 | 300,000円 | 300,000円 |

| ② | 取材・原稿作成 | 一式 | 250,000円 | 250,000円 |

| ③ | 撮影費 | 一式 | 150,000円 | 150,000円 |

| ④ | 表紙デザイン | 一式 | 150,000円 | 150,000円 |

| ⑤ | 本文レイアウト・フォーマット作成 | 一式 | 50,000円 | 50,000円 |

| ⑥ | DTP編集・校正(均し単価) | 96ページ | 15,000円 | 1,440,000円 |

| ⑦ | その他素材費 | 一式 | 100,000円 | 100,000円 |

| ⑧ | 印刷費 | 3,000部 | 300円 | 900,000円 |

| 小計 | 3,340,000円 | |||

このように一口に「カタログ制作の見積」といっても、複数の作業工程が積み重なって構成されていて、それによって項目も金額も変わってきます。

それぞれ、どの項目がどんな意味を持ち、なぜ金額が変動するのかを理解しておくと、見積の比較が格段にやりやすくなり、無駄な出費を防ぐことができます。

では、①から⑧の費用について、どのような内容なのか詳しく見ていきましょう。

①企画・構成費

カタログ案件全体を通じた企画や構成設計(台割作成など)にかかる費用です。

金額の目安は、案件全体の金額の10~15%程度ですが、どの程度まで委託するか(担当ディレクターがどの程度の作業領域を請け負うか)によって金額が変わります。

相場としては、20~50万円程度になることが多いように思います。

たとえば既にカタログの趣旨やターゲット、表現方法などが細かく固まっている場合はこの費用は下がります。

②取材・原稿作成

コピーライターが現地に赴き取材をしたうえで、原稿作成をおこなう場合の金額です。

内訳としては、以下のようになります。

|

項目 |

説明 |

相場 |

|

取材費 |

コピーライターの拘束時間です。移動時間を含めて、半日の取材なのか、1日かかるのか、によっても金額が異なります。 オンライン取材の場合には1~2時間程度で済ませることも可能です。 |

半日:3~5万円程度 1日:5~8万円程度 オンライン取材:2~3万円程度 |

|

交通費 |

コピーライターの移動のための交通費。取材先が遠方であれば、新幹線代や宿泊費等が発生することがあります。 |

実費精算(目安:都内近郊で数千円~/遠方1~3万円+宿泊費) |

|

原稿作成 |

コピーライティング代です。取材をもとに、カタログにマッチする原稿に仕上げていきます。文字数はどれくらいの分量を書き上げるのか、どのような原稿(キャッチコピーか、商品紹介本文か、導入事例か)を作成するのか、ということのほかに、商材の扱いの難易度によっても金額が異なります。 |

1ページあたり:2~5万円程度 |

商品名・価格・品番などの基本情報は、クライアントサイドから提供されることがほとんどですが、中には、営業トークを取材してもらって、それをカタログに落とし込んで欲しい、なんてご依頼もあります。

その他、メールの文字ベースのやりとりを取材の代わりとする場合もあります。

基本はFace to Faceですが、拘束時間=取材費を削減する方法はこのようにさまざまです。

③撮影費

カメラマンが撮影する場合の金額。そのままですね。

内訳としては、以下のようになります。

|

項目 |

説明 |

相場 |

|

撮影費 |

カメラマンの拘束時間と技術料といったところです。何を何点撮影するのか、によって金額が異なります。 あとは、カメラアシスタントが何名必要か、といったところもポイントとなります。 |

半日:3~6万円程度 1日:6~10万円程度 アシスタント:1名あたり1~2万円程度

|

|

機材費・ 雑費 |

撮影するモノと場所によって、必要な機材が異なります。 照明をどれくらい必要とするのか、など具体的に用意するものによって金額が変化します。 |

1~3万円程度/点(簡易撮影) 3~10万円程度/点 (本格敵ライティングの使用や商品点数が多い場合) |

|

スタジオ費 |

商品撮影や人物撮影のためにスタジオを借りる場合の費用。広さ・設備・立地で差があります。 |

半日:1~3万円程度 1日:3~6万円程度 |

|

交通費・ 車両費 |

機材を運搬するため、車移動となるケースが一般的です。高速代・ガソリン代・駐車場代などの実費が発生します。 遠方ロケでは宿泊費も追加される場合があります。 |

実費精算 (目安:都内近郊5千円~1万円/遠方1~3万円+宿泊費) |

他に、撮影にあたって必要な小道具などの費用がかかります。

例えば、食品の撮影の場合には、皿・箸・スプーンから、バックに写り込む花までさまざまです。

また、撮影にあたってモデルさんを使う場合には、メイク・スタイリストさんの金額や、ロケの場合にはロケハン代などさまざまな金額によって構成されます。

④表紙デザイン

その名の通り、表紙デザインにかかる費用です。

表紙デザインはそのカタログを読んでもらえるかどうかだけでなく、企業イメージも大きく左右します。

デザインを決めるにあたって、複数案の提示を求める場合には事前の取り決めが必要です。

1案のみか?複数案提出か?で、案数が多いほど工数が増え費用が上がります。

相場としては以下のようになります。

- 1案のみ:10~20万円程度

- 複数案提出(2~3案):15~30万円程度

- 軽微な修正対応:無料~5千円程度

- 大幅修正・再デザイン:5~10万円程度

⑤本文レイアウト

レイアウト・フォーマット作成は、カタログや会社案内の「見やすさ」が決まる重要な部分になります。

表紙がいくら華やかなカタログでも、骨組みがしっかりしていなければ、視認性や可読性が足りずに機能性が低いものに仕上がってしまいます。

この後の工程で発生するDTP編集(文字の流し込み)をスムーズに行うためには土台作りが大切になります。

本文レイアウトは難易度によって金額がさまざまです。

下記のとおり、お見積もり上、細かく金額を分けて記載する場合もあれば、均し単価として一律で記載する場合もあります。

|

項目 |

説明 |

相場 |

|

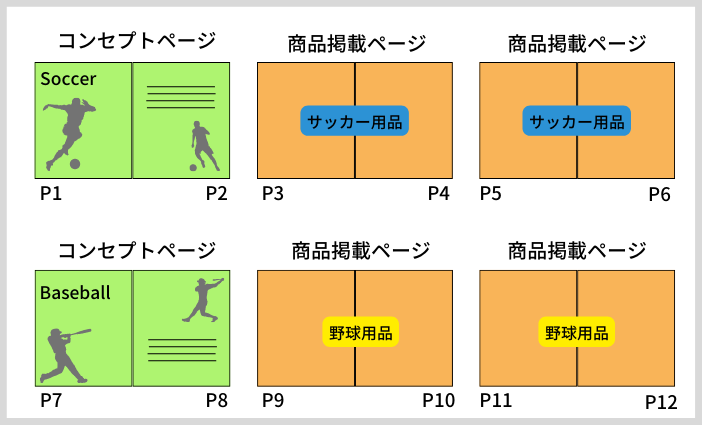

前付 (コンセプトページ) |

目次のほか、新商品紹介や企業の姿勢を訴求するページを入れます。表現方法に特に気をつける部分ですし、デザイン的にもこだわりを持って作られることが多くなります。その分、金額もちょっと高め。 |

1ページあたり:3~8万円程度 |

|

扉 |

各カテゴリを区分けするために挿入されるページです。同じリズムで挿入されることで読みやすさを生み出します。 |

1ページあたり:3~5万円程度 |

|

本文 (基本フォーマット作成) |

決まった形に沿って、商品を整然と並べていくカタログもあれば、通販カタログのように1ページずつ自由な組み方をする場合もあります。どちらを選ぶかはそのカタログの訴求方法次第。 |

5~10万円程度 (1フォーマットあたり) |

|

巻末 |

索引や事務所マップなど、カタログに付随する情報が多く掲載されます。 金額を抑えるには、目次や索引抽出などの作業を自動化することや、原稿の精度を高めて、校正回数を削減する方法などがあります。 |

1ページあたり:1~2万円程度 |

⑥DTP編集・校正

DTPとは、デザイナーが作成したフォーマットをもとに、専用ソフトを使用して文字や写真、図版を配置していくことです。

原稿を紙面に落とし込んでいきます。

また、タクトシステムには専用の校正担当者がおりますので、この段階で校正を行い、間違いや誤字脱字等が無いかを丁寧にチェックします。

修正ボリュームや回数が多い場合には別費用となる場合がありますので、例えば校正回数は3回までといった感じの事前の取り決めがあると余計な必要発生を防ぐことができます。

⑦その他素材費

レンタルフォト、イラストやCG加工費などが含まれます。

イラストもレンタルする場合や描き起こす場合など、内容次第で金額が決まってきます。

レンタルフォトやレンタルイラストは無料のものから数千円のもの、数万円のものまで幅広くありますので、おおよその点数を金額の目安にアタリをつけておくようにしましょう。

|

項目 |

説明 |

相場 |

|

DTP編集 (文字流し込み・画像配置 |

デザインフォーマットに沿って、原稿・画像・図版を正確に配置する作業。 InDesignやIllustratorなど専用ソフトを使用します。 ページ数・要素数・修正頻度によって単価が変わります。図や表の作りこみが多い場合には金額に反映されます。 |

1ページあたり:1~3万円程度 |

|

校正チェック (内容確認) |

誤字脱字、数字ミス、体裁崩れ、フォントの統一、表記ルール違反などを確認し、修正指示を出します。 |

1ページあたり:5千~1万円程度 |

⑧印刷費

ページ数量、サイズ、用紙(種類や紙の厚さ)、加工方法(中綴じ、無線綴じなど)、そして部数によって金額が変わってきます。

部数が多い(だいたい500部以上)場合はオフセット印刷、小ロットの場合はオンデマンド印刷となります。

あとは、忘れてはいけないのが配送料。複数拠点に分納する場合の送料も加算されるため、事前に配送先の数や地域を確認しておきましょう。

|

ページ数 |

仕様 |

部数 |

相場 |

|

16P |

A4サイズ/フルカラー/コート紙110kg/中綴じ製本 ※都内一括納品 |

100部 ※オンデマンド |

5~8万円程度 |

|

1000部 ※オフセット |

15~20万円程度 |

||

|

48P |

A4サイズ/フルカラー/表紙:コート紙180kg/本文:マットコート紙110kg/無線綴じ ※都内一括納品 |

100部 ※オンデマンド |

15〜20万円程度 |

|

1000部 ※オフセット |

35〜50万円程度 |

||

|

120P |

A4サイズ/フルカラー/表紙:コート紙220kg/本文:マットコート紙90kg/無線綴じ ※都内一括納品 |

100部 ※オンデマンド |

35〜50万円程度 |

|

1000部 ※オフセット |

80〜100万円程度 |

複数社から見積をもらった場合、見積書の「合計金額」だけではなく、それぞれの項目が何を意味し、どの程度の仕事が想定され、どの条件で変動するのかを確認するようにしましょう。

巻末チェック

- 見積書に含まれる主な項目(企画・デザイン・原稿・印刷など)を把握できているか

- ページ数や修正回数、写真や紙の選び方で金額が変わることが理解できているか

- 校正回数や写真素材の扱いなど、事前に確認すべき点を意識できているか

制作コストの抑える3つのポイント(決める&まとめる&伝える)

見積書の内訳がわかったところで、次に考えたいのはカタログ制作の費用をどうやって抑えるのか? です。

カタログ制作では、費用を下げる=品質を落とす、 ではありません。

むしろ、発注側の整理と伝え方次第で、同じ予算でも仕上がりを良くすることができるものです。

つい見積の「合計金額」だけを見て「高い」「安い」と判断してしまいがちですが、その判断で発注してしまうと、思った通りに仕上がらない、追加料金を請求される、なんてトラブルにもなりがちです。

大切なのは、作りたいカタログの目的や方向性に合った見積になっているかどうかを見極めること。

そして忘れてはいけないのが、よい見積は、よい見積依頼からしか生まれないということ。

曖昧な見積依頼では、各社の見積がバラバラになり、比較のしようがなくなってしまいます。

逆に、発注側が「決める」ことを整理し、チーム内で「まとめ」て、それを正しく「伝える」ことができれば、見積の精度も上がり、コストを抑えることにつながります。

依頼内容を決めて見積のブレを防ぐ

目的とゴールの明確化(何のために作成するのか)

ポスターやチラシ、パンフレットやカタログ、書籍や教材などデザイン制作物は色々ありますが、まず、その媒体を通じて、何を伝えたいのか、どんな行動を促したいのかを明確にします。

それが、デザインの方向性を決定する基礎となるからです。

イベント開催を伝えるチラシであれば、集客につなげたいので、まず注目してもらうために、視覚的な効果、人目を集めることを考えるでしょう。

書籍の表紙なら、内容はちょっと難しいけど「その道のプロ」以外にも手にとってもらいたい、読者層を広げたい、という目的があれば、やさしそうな内容に見えるよう、デザインを考えるでしょう。

ターゲットの絞り込み(誰に見てもらいたいのか)

メッセージを届けたい相手は誰でしょうか? ターゲットをある程度絞り込みます。

誰に届けたいのか、誰=ターゲットを理解することで、彼らが関心を持ちやすいデザインを考えることができるからです。

子どもが見るのか、大人が見るのか、学生が見るのか、対象によって、選択する媒体も変わっていきます。

効果的に伝えるためにも、ターゲットの絞り込みは、ある程度必要になります。

カタログの構成(伝えたい内容の整理)

目的(ゴール)とターゲットが定まったら、次は「何を、どの順番で、どれくらいの情報量で伝えるか」を整理します。

カタログは単なる情報の羅列ではありません。

見てもらう方が自然に理解し、興味を持ち、行動につながるようにイメージしてページ構成を考えます。

たとえば、商品カタログであれば、まず「一番のおすすめ」や「新商品」など、注目してほしい情報を前付けに入れて関心を引き、その後、カテゴリ別に情報を整理したり、比較表を入れたりすることで、ページをめくりやすくなりますよね。

また、ページ数が増える場合には目次や索引を入れるなどの商品を検索しやすくする工夫も入れるようにしましょう。

ただ、増やすことばかりを考えるのではなく、情報量を減らすことも同時に考えるようにしましょう。

無駄な情報はお客様の興味を削いでしまいます。

また、掲載する情報量を減らせればページ数削減にもつながりますので、コストを抑えることにもつながります。

お客様にとって不必要な情報が掲載されていないか、写真のサイズは適切か、文字サイズはどうか、など細かな視点で全体を見直すことも有効です。

チェックポイント

- 掲載情報量は適切か?

- ページ数は適切か?

- サイズを小さくすることはできないか?

- 用紙をうすくすることはできないか?

- 印刷部数(在庫)は適切か?

- 配送費を見直すことはできないか?

チーム内の意見をまとめて内部コストも削減

カタログ制作で意外と時間と内部コストを食うのが、チーム内の意見調整です。

デザインや掲載内容は、どうしても個人の好みに左右されがちですが、目的が明確で方向性が一致していれば、「好き・嫌い」ではなく目的に合っているかどうかという基準で判断できるようになります。

また、見積を受け取ってしまうと外部に支払うコストに目が向きがちですが、内部調整コストにも目を向けておくことが大切です。

判断基準をチームでまとめておけば予定通りに進めやすくなり、結果的に内部調整の手戻りや時間コストを減らすことができ、スケジュール遅延による追加コストを防ぐことにつながります。

以下のような内容をチームで書き出してみると、考えが整理され、制作会社への依頼内容も明確になります。

|

何のために |

集客、告知、紹介、販売促進など目的は色々 |

|

誰に向けて |

男性、女性、子ども、年齢などのターゲット情報(ある程度は絞り込みたい) |

|

いつ・どこで |

使用される時期、季節、時間帯、利用する場所など |

|

何を伝えるのか |

価格、商品、企業案内、施設紹介、イベント告知など |

|

どんなイメージで |

親しみやすい、高級感、安心感、楽しさ、スタイリッシュ、シンプル、にぎやか、落ち着いた雰囲気など |

|

どのように伝えるのか (どんな媒体?) |

カタログ、パンフ、リーフレット、チラシ、Web広告、動画、SNS |

|

予算感 |

「全体予算は100万円以内」といった感じの大まかな基準 |

|

スケジュール感 |

「10月までに完成させたい」といった感じの大まかな基準 |

これらがすべて決まっていなくても構いません。

重要なのは、チームで方向性を共有しながら「優先順位」を決めること。

媒体選びやページ構成に迷ったら、早めに制作会社へ相談してみましょう。

プロの視点を取り入れることで、判断のブレが減り、結果的に社内の検討時間や修正回数を減らすにつながります。

伝え方を工夫してデザインコストを削減

決めるべきことがまとまったら、制作会社に見積依頼します。基本的には決まったことをそのまま伝えて、決まっていないところは相談するというスタンスで大丈夫。

ただ、伝えるのが難しいのは、どんなデザインイメージなのかというところ。デザイン案の出し戻しが増えてしまうと自社もデザイナーも工数が増えてしまいますのでコスト増になりがちです。

文字や言葉だけでなく、視覚情報として伝わるイメージの共有も大切にしましょう。

|

【イマイチ例】 書籍の表紙デザインを発注した。 「20代の女性がターゲットの本なので、かわいい感じのデザインに!」と伝えた。 ターゲットも示されているし、希望するデザインの雰囲気も『かわいい感じ』と指示があるので、特に問題ないと思っていたのに…。 提案されたデザインがなんだか思っていた感じと違う…。 「これはいいね」と思うものが仕上がってこなかった。 |

まぁ、よくある話ですね。これは、「かわいい」という言葉では抽象的すぎて、発注者と制作者で認識にズレが生まれてしまっているためです。

- 色はパステルカラー

- フォントは丸ゴシック系

- 形やイラストは、ドットやストライプ 、チェック柄、動物や花、星やハートのモチーフなど

「かわいい感じ」としては、上記のような要素が盛り込まれたデザインを提案されることが多いでしょう。

例えば、こんな感じです。

20代の女性が手に取りやすそうな、パステルカラーを使ったかわいらしい雰囲気ですね。

提案されたものが、発注側のイメージしている範囲のものなら問題ないのですが…書体は丸ゴシックではなくて、ちょっと違ったデザイン書体を使ってほしかったな、といった場合もあります。

他にも、動物じゃないのよ…動物は出してほしくなかったな…などのイメージの不一致もあるかもしれません。

これらのリクエストを伝えた後、次はこんな感じであがってきたとします。

擬人化した動物ではなく、女性のイラストを使うことで、さらにターゲットがわかりやすくなりました。

また、デザイン書体を使うことで、やわらかさが追加され、女性らしさ、かわいらしさがアップしました。

でも、なんかちがう…。かわいいって言ったらピンク、ってどうなの?と思ってしまったり…。

しかし、伝えていなければ、配色イメージさえも合致しません。

もし、共有された情報にブルー系のビジュアルや多色使いのものが多く、ピンクが無ければ、ピンクの選択はないのかな? と制作会社のデザイナーは考えたことでしょう。

その場合、こんな提案があったかもしれません。

他には、制作会社側からも「青色のビジュアルが多いようですが、ピンクの配色はイメージではないですか?」とか、「青色ということは…20代女性の若々しさや透明感なども表現したい、などのお考えはありますか?」などの確認があったでしょう。

もし、手書き風のデザイン書体や、フリーハンド、曲線の視覚的イメージが多かった場合は、直線的なデザインは好まれないかな? と考えたことでしょう。

制作会社側からも、「シンプルでスタンダードな書体よりも、面白みのある書体をイメージされてますか?」などの確認があったでしょう。

人の頭の中は覗けないので、イメージをぴったり合わせるのは難しいことです。

言葉や文字だけでは伝えきれない情報があります。

そのため、「思っていたのと違うな…」が発生してしまいます。

言葉だけでは伝わりにくい内容は、参考画像などを使うと、より具体的に伝えることができます。

色や書体について詳細に説明しなくても、見ただけで「こんな雰囲気」「こんな空気感」がわかる、視覚的ツールを活用するのは、イメージ通り仕上げるための近道になります。

言葉だけで自分の思い描いていることを伝えるのは困難です。

認識のズレを完璧に避けることも難しいでしょう。

だからこそ、なるべく誤差をなくすために、視覚的な情報を共有することが大切になります。

巻末チェック

- 目的/ターゲット/構成/初期仕様/予算・納期などを決めたか

- 参考例・NG例を含めて、チーム内の意見をまとめたか

- デザインイメージを視覚素材(色・書体・レイアウト例)で伝えたか

見積比較とコンペの進め方(最適なパートナー探し)

複数の制作会社から提案をもらう「コンペ」は、最適なパートナーを見つけるうえでとても有効な方法です。

ただ、発注する側・受注する側のそれぞれの立場と考え方がわかっていないといけませんのでいくつかの注意点があります。

ここでは、コンペを通じて見積を比較し、品質を見極め、信頼できる制作会社を選ぶための流れとポイントを紹介します。

カタログのコンペとは?

コンペはコンペティション(competition)の略ですね。

辞書を引くと、競い合わせて優劣をつけること、とあります。

カタログのコンペの場合には、表紙案、前段階の企画構成、商品ページの見せ方などが問われることが多いように思います。

また、商品点数(カタログのページ数)が多い場合には、商品の検索性を如何に高めるか、といったところが焦点になることも多くあります。

発注サイドからみたコンペ

企業様によってはあらゆる案件をコンペでお決めになる、というお客様もいらっしゃいます。

ただ何事にも良い面と悪い面があります。以下にコンペのメリットとデメリットをまとめてみます。

一般的にはこんな感じになろうかと思います。

メリット

- 多くの制作会社から、良い提案を幅広く募ることができる。

- デザインの選択肢が増え、マンネリ化を防ぐことができる。

- 予算を抑えることが可能になる。

注意点

- RFP(提案依頼書)を正確にまとめないと、意図した提案が集まらない。

- コンペに通りやすい(注目を集めやすい)企画提案が増える。

- 実作業を発注した際の対応面など、コンペではわからないことも多い。

また、コンペにあたっては、誰が、どのように評価し、発注先を決定するか、を事前に決めておくことが大切です。

公平性を考えて関係部署全員の投票制にすると、斬新な提案ほど通りにくい、といった結果を招く場合もありますので注意が必要です。

受注サイドからみたコンペ

コンペに参加するからには、勝たなければならないのが受注側の視点。

発注主の希望が詰まったRFPを熟読することはもちろんのこと、RFPに書ききれなかった思いをうかがい、企画を考えていきます。

お話をうかがってみると、「RFPではこう書いたけど、実は…」なんてお話も多くあります。

まずは、現状のお困りごと、コンペにかける思いをヒアリングするところから、プロジェクトがスタートします。

お話をうかがい、最終的なプレゼンテーションに向けて、下記の資料を仕上げていきます。

- ご提案書(考え方・コンセプトなど)

- デザイン案

- 体制図

- 類似する実績もしくはサンプル

- スケジュール案

- お見積書

※業務効率化の課題がある場合には、上記のほかに自動組版などのご提案を盛り込みます。

なお、受注サイドでは、コンペの内容によって、参加させていただく場合と、辞退させていただく場合があります。

では、どのような判断基準で参加・不参加を決めているのでしょうか?

ケースバイケースではありますが、以下が一定の基準となります。

基準

また、RFPがない 、プレゼンまでに日数が少ない 、コンペチターの数が多い場合には辞退させていただくことがあります。

コンペは真剣勝負

コンペは発注サイドにとっても受注サイドにとっても真剣勝負の場となります。

発注サイドではRFPを練り込み、受注サイドではどういった提案が求められているのかを追求し、最終的なエンドユーザーにとっての満足を達成するための妥協のない企画が求められます。

カタログ制作の場合には特に、商品の魅力を最大限に、伝えたい人に的確に伝えることが主眼に置かれます。

そのためには表現の一つ一つを見直し、よりよい言葉やデザインを磨き上げていきます。

受注サイド・発注サイドの双方が真剣に取り組み、お互いが納得できるコンペが理想的ですね。

巻末チェック

- 依頼条件を統一し、複数社の提案・見積を同条件で並べられたか

- チームで評価をおこない、理由つきで選定できたか

- 選定後に条件のする合わせ・スケジュール再確認ができたか

制作現場の用語解説(押させておきたい基礎知識)

最後に、カタログ制作会社に依頼するときに知っておきたい基礎知識や用語について、具体的に挙げて、まとめます。

知っていると見積時や金額交渉の際にちょっとだけ有利になるかもしれません。

用語の全てを完璧に覚える必要はなく、こういったものがあるということと、積極的に自身で用語を使わずとも、制作会社の担当者とのやり取りで出てきた際に内容が理解できれば十分です。

制作時によく出る用語

台割

台割とは、制作するカタログの全ページについて、事前に作っておく目次のようなもののことをいいます。

ページ割とも呼ばれます。

言い換えれば、印刷物の設計図です。

台割はお客様が作成することが多いですが、全体の構成に迷う場合はディレクターやプロデューサーへ相談することをおすすめいたします。

台割の作り方には2種類あり、実際の冊子のように見開き、左右2ページで作るパターンと、エクセルなどを使って表でまとめるパターンがあります。ページ数が多い場合は、後者が向きます。

DTP

「DTP(ディーティーピー)」とは、「Desktop Publishing(デスクトップ パブリッシング)」の略であり、パソコン上で印刷物のデータを制作することです。

カタログ制作においては、デザイナーが紙面のフォーマットを作り、DTPオペレーターがフォーマットに沿って素材をはめていきます。

インデザイン (Adobe InDesign)

インデザイン(InDesign)とは、Adobe社のDTP(デスクトップパブリッシング)アプリケーションです。

書籍や冊子などページ数の多い制作物を作成するときに使用されます。

DTPオペレーターがフォーマットに沿って画像やテキストなどの素材をはめていきます。

イラストレーター(Adobe Illustrator)

イラレと略称されるイラストレーター(Illustrator)は、インデザインと同じくAdobe社が出しているアプリケーションです。

レイアウトの作成やデザイン、線や図形を組み合わせたイラストの作成に最適なツールです。

チラシやリーフレットなどページ数が少ない制作物を作成するときに使用されます。

その他、デザイナーがカタログのフォーマットを作成したり、ロゴやアイコンなどの素材を作り出します。

フォトショップ(Adobe Photoshop)

フォトショップ(Photoshop)は、画像編集アプリケーションです。

カタログに使用する写真の切り抜きや色の調整、複数画像の合成をするときに使用します。

インデザイン、イラストレーター、フォトショップはカタログ制作において欠かせないアプリケーションとなっています。

アタリ

紙面のレイアウト、デザインについてイメージしやすいように、仮画像を配置しておくこと、また配置される画像のことをアタリといいます。

ラフの提出時や初校の段階で画像の手配が間に合わない場合などはアタリを入れます。

スペースの確保をしたり、デザインのイメージをつきやすくするためのものです。

奥付

印刷物の最後につける著者名などの情報を載せているページや箇所のことをいいます。

奥付は印刷し出版するものに対する責任の所在を明確にする目的があります。

一般的に記載される項目としては、冊子の正式なタイトル、発行日、著者名、発行者、発行所、企業の連絡先、印刷所などが挙げられます。

校正

校正は、印刷する原稿に載っている文字や画像、ページレイアウトや色などに間違いや不具合がないか確認し、あらかじめ修正することをいいます。似た言葉で「校閲」がありますが、これは原稿などの内容についての誤りや不備をチェックするもので、校正とは似て非なるものです。

最初の校正にかけるものを「初校」といい、実際にできたデータと原稿を突き合わせて検討します。

初校に一度修正が入ったものを「再校」といいます。

校了

カタログ制作は提出と確認を3回ほど繰り返して徐々に完成させていきますが、「校了」とは、修正する箇所がなくなり、全て完了したことを指す用語です。

校了と似た言葉で「責了」というものがありますが、これは責任校了の略語です。

責任校了とは、一部誤りがあるものの、この誤りを修正者の責任によって修正することを条件にして、校正を終了させるという意味で使われます。

色校正

校了が出て、データ上の準備が整うと、色校正に入ります。

色校正とは刷ったものの色の出方をチェックすることをいい、色校とも略されます。

商品写真を掲載する場合が多いカタログにおいて、現物と印刷物の色が大きく違えば、ユーザーは不信感を抱きます。

また、少しくすんだ色味になるだけで印象が大きく変わってしまうのがカラーの印刷物の特徴なので、実際の印刷で使用する紙と印刷機で行い、仕上がりに差異がないようにします。

画像に関してよく出る用語

カタログ制作では数多くの画像を使用します。

プロのカメラマンが撮影したデータであっても、画面上で確認したものと印刷したものでは、色の出方が異なりますので注意が必要です(後述)

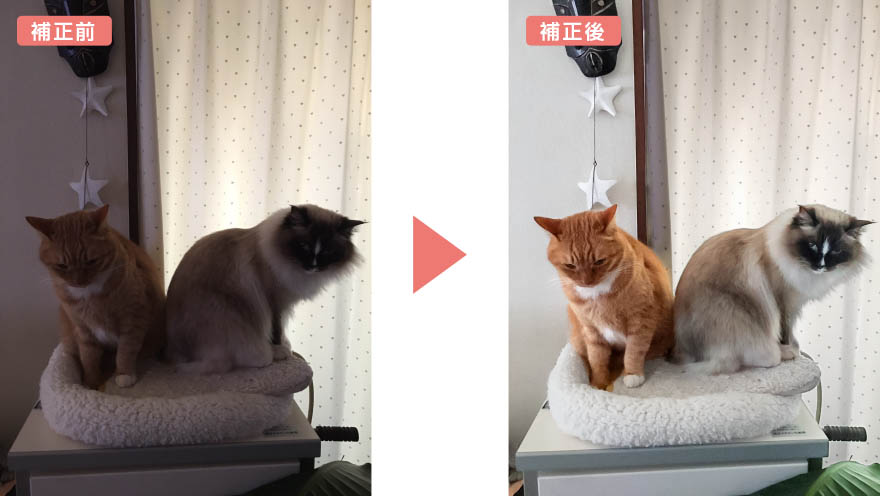

補正

補正とは、画像補正のことをいい、撮影した画像データの色味や明るさ、コントラストなどを調整・加工することをいいます。

補正に使う代表的なアプリケーションはフォトショップ(Photoshop)です。

逆光で暗い室内の写真を色補正。 全体的には室内の光源の被りをとり、ディティールが壊れないようピンポイントで補正。

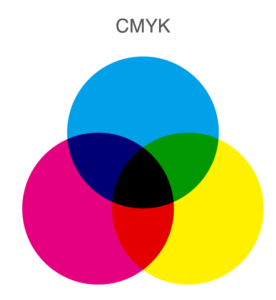

CMYK(シーエムワイケー)

CMYKは、紙などの印刷物に使う発色方式です。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを指し、これら4色によって表現されることをいいます。

印刷物の白以外の色はこの4色で構成されており、画面上で表示される色とは仕組みが異なるため、再現できる色に違いが生じて若干異なる色味になります。

これは、CMYKが色が混ざるほど暗くなる減法混色であるためです。

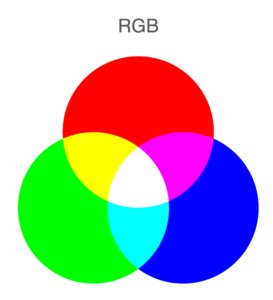

RGB(アールジービー)

RGBは、画面上(パソコンやスマートフォン、テレビなど)で使う発色方式です。

レッド、グリーン、ブルーを指し、これら3色によって表現されることをいいます。

この3色は光の三原色であり、色が混ざるほどに明るくなる加法混色なので、全ての色が重なる部分は白く見えます。

CMYKと比べ、色が鮮やかに見えます。

また、RGBは3色それぞれの光の強さによりさまざまな色を表現するため、モニターやデバイスの違いなどによって見え方が変わる点も特徴です。

色校正を見て、実物の商品との差にあまりにも違和感を感じるようでしたら、カタログ制作会社に相談することをおすすめいたします。

印刷・製本の話でよく出る用語

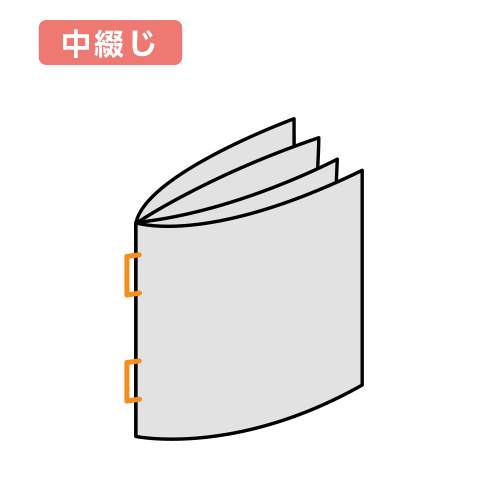

中綴

中綴じは製本方法ではスタンダードな方式です。

見開きで印刷した印刷物を重ねていき、中心で半分に折り、その折った部分を針金や綴じ糸などで綴じる製本方法です。

見開きの印刷物を重ねての印刷になるため、表面裏面それぞれ2ページずつ、つまり4ページ単位でないと印刷ができません。

もし、端数が出る場合は白ページなどを追加して4の倍数になるように台割を調整します。

ただし中綴じは半分に折る工程があるため、ページ数の多い冊子では、用紙の厚みの関係で不向きな製本方法です。

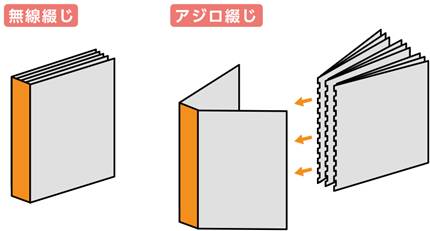

アジロ綴じ

アジロ綴じは無線綴じを改良した製本方法です。

まず、無線綴じとは、折丁という複数ページを1枚の紙にまとめたものを複数重ね、背を裁断してそれぞれを1ページずつの紙にした状態で、まとめたページの背に製本糊をつけて、固めることで綴じる製本方法です。主にページ数の多い印刷物で利用されます。

しかし無線綴じは、糊部分がはがれてしまうことで表紙と本文部分が離れてしまったり、本文部分が落ちてしまったりする可能性があります。

これに対し、アジロ綴じは、折丁の背を裁断するタイミングで、全てを切り落とすのではなく一部をつなげておくことで各ページをつなぎとめ、本文ページの脱落を防ぎます。

アジロ綴じが機能するためには、折丁の裁断と糊付けがズレることなく行われる必要があり、製本所の質によっては逆に抜け落ちやすくなる可能性があるため注意が必要です。

FSC認証紙

FSC認証紙とは、FSC(森林管理協議会)の認証を受け、適切に管理された森林の木材を利用して作られた紙のことをいいます。

市場に流通する紙の中には、貴重な原生林などから違法伐採された木材や、過剰伐採が行われている人工林の木材を利用して作られたものもあるため、知らないうちに地球の環境破壊に加担しないようにする目的があります。

さまざまな紙メーカーでFSC認証紙が作られており、印刷所の案内でもFSC認証紙の利用が選べるなど、認知度が高まってきている国際的な認証制度です。

巻末チェック

- 制作用語(台割/DTP/アタリ/校正など)の意味がだいたいわかったか

- カラーモード(CMYK/RGB)の違いが理解できたか

- 綴じ方(中綴じ・アジロ綴じ)の違いが理解できたか

まとめ

カタログ制作の費用を最適化する第一歩は、見積書を分解し、「どこに・なぜ」お金がかかっているのかを把握することです。

ページ数や修正回数、撮影やデザインの範囲によって追加費用が発生するケースも多く、合計金額だけで「高い」「安い」を判断できないことがおわかりいただけたのではないでしょうか。

また、意外と見落とされがちなのが、社内調整や検討にかかる“内部コスト”。

目的やターゲット、優先順位をチームで共有しておくことで、判断のブレや手戻りを減らし、全体コストの削減につながります。

さらに、複数社の見積を比較する際は、金額だけでなく、提案内容・対応姿勢・制作体制といった質の部分も見極めが必要です。

制作や印刷の基本用語を理解しておけば、意思疎通がスムーズになり、トラブルや追加工数を防ぐことにも役立ちます。

最適なコストで満足のいくカタログを仕上げるために、制作会社と信頼関係を築き、納得のいく制作プロセスを目指しましょう。